En mettant à jour les données annuelles sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux en Nouvelle-Calédonie, la Dre Stéphanie Sourget, Cheffe de la division Quarantaine et santé animale du Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie, a été surprise de découvrir des preuves indiquant que les importations d’aliments pour animaux médicamenteux avaient effectivement cessé dans le pays en l’espace de seulement deux ans. Certes, des campagnes de formation et de sensibilisation à la résistance aux agents antimicrobiens (RAM) avaient déjà été menées : on pouvait raisonnablement supposer que de nombreux agriculteurs, producteurs d’aliments pour animaux et vétérinaires connaissaient les risques liés à la résistance aux agents antimicrobiens.

Qui plus est, la Dre Sourget a remarqué qu’entre 2022 et 2023, la chaîne d’approvisionnement de la production porcine en Nouvelle-Calédonie avait complètement cessé d’importer des aliments pour animaux médicamenteux. Après s’être entretenue avec des représentants de cette filière, la Dre Sourget a constaté que ce changement majeur n’avait eu aucun impact négatif sur les producteurs ou la santé des animaux, et qu’il n’avait pas non plus entraîné une utilisation accrue d’autres agents antimicrobiens.

Les données sont claires : comme l’indique ANIMUSE, en 2023, les importations d’antimicrobiens en Nouvelle-Calédonie ont chuté de 873 kg à 485 kg, soit une baisse de 44 %. La principale raison : il n’y a eu aucune importation d’aliments médicamenteux en 2023, ce qui représente 93 % de la baisse globale des importations d’antimicrobiens.

Les aliments pour animaux médicamenteux sont des aliments pour animaux auxquels ont été ajoutés des médicaments ou des substances thérapeutiques. Ils sont utilisés pour traiter ou prévenir les maladies chez les animaux, ou pour favoriser leur croissance. En Nouvelle-Calédonie, le porc est la troisième plus grande filière de viande après le bœuf et la volaille, approvisionnant l’ensemble du territoire en produits porcins frais. Ce secteur a longtemps été un grand utilisateur d’aliments pour animaux médicamenteux, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Une tendance générale à la réduction des agents antimicrobiens

La Nouvelle-Calédonie est un exemple de réussite, à l’image de nombreuses autres avancées majeures dans le secteur de la santé animale pour la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. C’est le résultat d’un effort de collaboration mené par les Services vétérinaires de Nouvelle-Calédonie, comprenant de nombreuses activités de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens, à l’attention des fournisseurs d’aliments pour animaux, des agriculteurs et des vétérinaires. Le résultat en valait la peine, comme le souligne la Dre Sourget :

La décision d’arrêter les importations d’aliments pour animaux médicamenteux a été prise par les acteurs de la filière porcine et a permis de réduire de 335 kg les importations d’antibiotiques contenus dans les aliments pour animaux. Cela représente la quasi-totalité de la baisse observée pour les antimicrobiens importés en Nouvelle-Calédonie entre 2022 et 2023. Nous avons notamment été surpris de pouvoir totalement arrêter d’importer des aliments pour animaux médicamenteux en l’espace de deux ans seulement.

Dre Stéphanie Sourget, Cheffe de la division Quarantaine et santé animale du Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie.

«Par ailleurs, nous craignions que cette modification de l’alimentation des porcelets n’entraîne des taux de mortalité élevés, ce qui aurait pu entraîner des répercussions économiques considérables pour le secteur. Nous sommes toutefois heureux de constater que tout se passe très bien, tant du point de vue des éleveurs et des distributeurs d’aliments pour animaux – qui ont enregistré une baisse de croissance de seulement 1 kg – que du point de vue de la santé animale ».

La Dre Coralie Lussiez, cheffe de la division Biosécurité du Service néo-calédonien d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire et Déléguée de l’OMSA pour la Nouvelle-Calédonie, partage l’enthousiasme de la Dre Sourget : « Nous sommes très satisfaits des résultats de nos campagnes et de nos efforts : il s’agit d’une réussite majeure que nous entendons pérenniser dans les années à venir. Ce succès constitue également un excellent exemple de la collaboration intersectorielle « Une seule santé ». En effet, nous avons non seulement largement communiqué avec diverses parties prenantes pour les sensibiliser aux risques de la résistance aux antimicrobiens, mais nous avons également participé à des enquêtes sur la présence de bactéries résistantes en Nouvelle-Calédonie, en collaborant étroitement avec les secteurs de la santé humaine, de l’environnement et de la recherche ».

L’importance de la biosécurité

Le cas de la Nouvelle-Calédonie offre également un exemple de bonne utilisation des opportunités et des ressources. Comme dans de nombreuses autres régions du monde, les autorités de Nouvelle-Calédonie ont dû se préparer à la propagation de la peste porcine africaine (PPA) au cours des dernières années.

Dans le cadre des mesures de prévention visant à conserver le statut indemne de peste porcine africaine de la Nouvelle-Calédonie, entre 2020 et 2023, les représentants des éleveurs porcins et l’association des vétérinaires privés ont organisé plusieurs formations sur la biosécurité dans les élevages porcins contre la peste porcine africaine, grâce au soutien des services vétérinaires locaux et à l’aide financière des provinces et de l’agence rurale. Comme la Dre Stéphanie Sourget l’a fait remarquer : « Même si cette campagne de sensibilisation portait davantage sur la menace de la peste porcine africaine, elle a permis de faire circuler des recommandations sur les meilleures pratiques générales en matière de biosécurité, qui aident également les agriculteurs à améliorer leurs pratiques afin de limiter les risques sanitaires ».

Le Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire souhaite à présent partager les résultats de cette stratégie coordonnée avec toutes les parties prenantes concernées. Cela sera également rendu possible grâce à ANIMUSE, la base de données élaborée par l’OMSA qui recueille et met à la disposition du public des données et des études sur l’utilisation des antimicrobiens dans le monde entier. En offrant cette ressource, ANIMUSE encourage les décideurs à prendre des décisions sur la base de ces données afin de réduire l’utilisation des antimicrobiens.

Notre détermination à faire baisser l’utilisation des antibiotiques dans le secteur de l’élevage en Nouvelle-Calédonie remonte à 2015, lorsque nous avons commencé à transmettre des données à l’OMSA dans le cadre du projet ANIMUSE. La possibilité d’accéder à des faits et des chiffres détaillés sur la plateforme a encore renforcé notre mobilisation en faveur de cet objectif.

Dre Coralie Lussiez, cheffe de la division Biosécurité du Service néo-calédonien d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire et Déléguée de l’OMSA pour la Nouvelle-Calédonie.

Pour réduire le recours aux antimicrobiens, il faut trouver une alternative aux médicaments et aux aliments pour animaux médicamenteux, comme le montrent les efforts déployés par la Nouvelle-Calédonie pour améliorer les mesures de biosécurité. Le Dr Morgan Jeannin, chef de projet au sein du Service RAM de l’OMSA, a puisé dans cette histoire des éléments qui pourraient s’avérer utiles pour l’avenir :

« C’est très encourageant de voir que les actions en matière de biosécurité ont eu un impact transversal et durable sur les bonnes pratiques agricoles. Il s’agit de principes fondamentaux que nous défendons au plus haut niveau, comme en témoigne la résolution adoptée aux Nations unies en septembre dernier. Quel plaisir de constater les effets concrets de l’application de ces principes sur le terrain ! »

En savoir plus sur ANIMUSE

Toutes les situations d’urgence ne sont pas identiques, mais elles partagent une caractéristique unique : leur nature hautement imprévisible. Cela signifie qu’elles peuvent survenir à tout moment, prenant les sociétés au dépourvu et pouvant avoir des conséquences catastrophiques.

Les défis mondiaux tels que l’urbanisation, le changement climatique, l’instabilité politique et l’évolution constante des technologies sont les principaux moteurs de la diversité des événements dangereux d’aujourd’hui.

Rien qu’en 2024, le monde a été confronté à de nombreuses crises : des tempêtes meurtrières de l’Atlantique et du Pacifique aux typhons en Asie du Sud-Est, en passant par le conflit en cours au Moyen-Orient. Bien qu’ils soient de nature différente, ces défis ont souvent des répercussions similaires, notamment l’apparition de maladies infectieuses, des perturbations dans les chaînes alimentaires et des pertes économiques inévitables. Les effets en cascade des événements extrêmes soulignent également l’interconnexion de nos écosystèmes, où les crises humaines, animales et environnementales sont non seulement liées, mais s’exacerbent parfois les unes les autres.

Suivre l’évolution d’un monde en mutation

Les données recueillies par EM-DAT suggèrent que le nombre de catastrophes graves augmente chaque année.

Pour compliquer encore l’espace de danger actuel, le risque de libération intentionnelle ou d’ingénierie d’agents pathogènes est également important, compte tenu de leur faible coût et de leur accessibilité. Et si la prochaine crise mondiale n’était pas d’origine naturelle, mais plutôt délibérément provoquée ? Les terroristes ayant des visées politiques, les individus animés par une idéologie extrémiste et d’autres acteurs aux intentions malveillantes pourraient être amenés à utiliser les maladies comme une arme puissante, ce qui représente un réel danger pour les sociétés.

Les menaces biologiques – qu’elles soient naturelles, intentionnelles ou accidentelles – pourraient coûter la vie à des millions d’êtres humains et d’animaux. Sur l’échelle des catastrophes, les menaces biologiques délibérées sont susceptibles de se classer au premier rang, compte tenu de leur potentiel destructeur.

Qu’est-ce qu’une menace biologique délibérée ?

Les menaces biologiques délibérées comprennent les agents pathogènes conçus ou libérés dans le but de nuire aux populations et de déstabiliser les sociétés.

Les bio-attaques délibérées impliquant des maladies animales ne se produisent peut-être pas tous les jours, mais imaginer « l’inimaginable » peut nous permettre de nous préparer à un avenir imprévisible. S’il est impossible de prévoir avec exactitude et précision les événements extrêmes, et encore moins d’empêcher les catastrophes de se produire, il y a une chose que nous pouvons faire : changer la façon dont nous nous préparons à les affronter.

Combattre les menaces biologiques : Le passé éclaire l’avenir

Il est plus urgent que jamais de renforcer les capacités de lutte contre l’ensemble des menaces biologiques. Pourtant, il semble que nous ne soyons pas tout à fait prêts à faire face à ces menaces.

Le score moyen de l’indice de sécurité sanitaire mondiale 2021 n’était que de 38,9, ce qui souligne la faiblesse fondamentale de la préparation mondiale aux épidémies et aux pandémies. Alors que la résilience mondiale aux risques continue d’être mise à l’épreuve, il est important que nous nous tournions vers le passé et que nous réfléchissions aux situations d’urgence provoquées par des événements extrêmes de nature diverse. En effet, ces événements peuvent fournir des enseignements précieux et éclairer les actions nécessaires pour lutter contre les menaces biologiques délibérées.

Les stratégies que nous utilisons pour répondre aux événements dangereux peuvent être des outils puissants pour se préparer aux menaces biologiques délibérées. Les systèmes d’alerte précoce adoptés pour se préparer aux catastrophes météorologiques et climatiques en sont un exemple frappant : ils peuvent également aider à identifier les agents bioterroristes introduits chez les animaux et dans la population civile.

Un changement radical d’approche

La réaction à des événements extrêmes de nature différente met en évidence un point essentiel : la gestion des urgences et la réduction des risques de catastrophe dans le domaine de la santé animale sont des responsabilités partagées par de multiples parties prenantes. Si les agences sanitaires, les autorités gouvernementales et les forces de sécurité opèrent en vase clos, les efforts de réponse risquent fort d’être fragmentés, lents ou largement inefficaces. En revanche, une collaboration multisectorielle – réunissant des experts de la santé, de la sécurité, de l’agriculture et d’autres secteurs – peut garantir une réponse plus holistique qui aborde tous les aspects d’une menace biologique potentielle.

Le monde d’aujourd’hui, qui évolue rapidement, exige une « approche tous risques » de la préparation. L’adoption de cette vision peut permettre une gestion efficace des situations d’urgence et, à terme, accroître la résilience des communautés vulnérables face à l’incertitude.

Dans le même temps, la collaboration entre les acteurs clés sous-tend la préparation contre les menaces biologiques, quelle que soit leur origine. L’OMSA s’est engagée à préparer les communautés mondiales à des événements critiques et plaide pour une meilleure préparation ainsi que pour des stratégies de réponse parmi ses membres.

Sur cette base, l’Organisation a créé une série de courts documentaires qui illustrent l’impact des événements extrêmes – qu’ils soient naturels, liés au changement climatique ou provoqués par l’homme. L’expérience sur le terrain a offert l’occasion unique d’observer les leçons tirées de la gestion des urgences et de la réduction des risques de catastrophe qui pourraient être appliquées à des cas concrets de menaces biologiques délibérées – une menace toujours croissante et un phénomène difficile à observer.

Avez-vous lu?

La fièvre catarrhale ovine est une maladie virale à transmission vectorielle qui infecte les ruminants (tels que les ovins, les bovins et les caprins) et se transmet par les moucherons piqueurs. Historiquement, elle est endémique dans les régions tropicales et subtropicales où la température et l’humidité sont idéales pour la survie de ces moucherons. Toutefois, à la fin des années 1990, elle a commencé à migrer vers le bassin méditerranéen et l’Europe du Sud.

Comme le montrent les données du Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS), le virus s’est lentement déplacé plus au nord vers l’Europe centrale et l’Europe du Nord, où, compte tenu des températures plus basses et des environnements différents, le vecteur n’était pas censé survivre. Cette modification de la répartition de la maladie a conduit 28 pays européens à déclarer plus de 58 000 foyers de la maladie entre 2007 et 2010, ce qui était inattendu. En 2023, des épisodes épizootiques similaires se sont produits à des latitudes plus élevées en Europe en raison d’un nouveau sérotype du virus de la fièvre catarrhale ovine, le sérotype 3, qui est actuellement signalé dans plusieurs pays européens.

Carte 1 : Propagation de la fièvre catarrhale ovine en Europe de 2005 à 2024

L’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) suit de près la propagation du sérotype 3 de la fièvre catarrhale ovine, car ce dernier est particulièrement menaçant et entraîne des taux de mortalité élevés chez les ovins. Bien que la fièvre catarrhale ovine ne soit pas préjudiciable à la santé humaine, elle peut avoir des effets dévastateurs sur les moyens de subsistance des populations. Ses effets sur les animaux, en termes de mortalité et de réduction de la production laitière, ainsi que les pertes indirectes, telles que les effets sur le commerce ou les activités de lutte contre la maladie, rendent les éleveurs particulièrement vulnérables aux conséquences de la maladie.

Le défi des multiples sérotypes

Le virus de la fièvre catarrhale ovine est particulièrement difficile à contrôler car il compte plus de 27 sérotypes identifiés dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OMSA, chacun se développant différemment au sein de son hôte. Par conséquent, les vaccins ou l’immunité contre un sérotype ne protègent pas contre un autre sérotype. De ce fait, les épisodes épizootiques liés au sérotype 8 mentionnés précédemment (observés en Europe entre 2007 et 2010) suivent une dynamique épidémiologique différente de celle du sérotype 3 qui a été détecté dans de nombreux pays européens entre septembre 2023 et octobre 2024.

Un changement dans les maladies à transmission vectorielle

La propagation de la fièvre catarrhale ovine de l’Afrique du Nord vers l’Europe du Sud, l’Europe centrale et l’Europe du Nord est un exemple de la manière dont le changement climatique, l’adéquation de l’habitat des vecteurs, la densité, la répartition et les mouvements des populations animales interagissent pour modifier le profil de la maladie.

Pour qu’une maladie à transmission vectorielle survienne dans une nouvelle zone géographique, il faut que son vecteur soit capable de survivre dans cette région. En outre, avec l’augmentation des températures à l’échelle mondiale, nous voyons la fièvre catarrhale ovine et d’autres maladies à transmission vectorielle (telles que la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, l’encéphalite à tiques, l’hémorragie épizootique et la fièvre de West Nile) se propager dans les régions tempérées à la suite de la hausse des températures mondiales. C’est d’autant plus préoccupant qu’environ un tiers des 91 maladies des animaux terrestres listées par l’OMSA en 2024 sont des maladies à transmission vectorielle, et parmi elles, certaines sont des zoonoses potentiellement graves.

Carte 2 : Propagation du sérotype 3 de la fièvre catarrhale ovine en Europe

L’évolution de la durée de la saison de transmission est également un élément déterminant. L’hivernage, c’est-à-dire la capacité d’un virus à survivre à l’hiver et à réapparaître au printemps, est influencé par les conditions climatiques. Selon le docteur Christopher Sanders, chargé de recherche à The Pirbright Institute au Royaume-Uni, le changement climatique a probablement allongé la période de transmission du virus de la fièvre catarrhale ovine. Cela augmente la probabilité de survie du virus d’une saison à l’autre. « Concrètement, les moucherons sont actifs plus tôt et poursuivent leur activité jusqu’à plus tard dans l’année, cela signifie que l’écart entre les saisons de transmission est en fait réduit, et peut permettre au virus de passer l’hiver plus facilement », explique-t-il.

Lutter contre la propagation de la fièvre catarrhale ovine

Il est essentiel de veiller à ce que les mouvements de bovins, d’ovins, de caprins et d’autres espèces sensibles n’entraînent pas une propagation sur de longues distances de la fièvre catarrhale ovine. Les normes internationales de l’OMSA prévoient des codes de conduite fondés sur des données scientifiques pour garantir la sécurité du commerce international.

Sur le front de la lutte contre la propagation du virus, les campagnes de vaccination restent la mesure la plus efficace. Il est important de s’assurer que le vaccin a été fabriqué conformément aux normes de l’OMSA et qu’il offre une protection contre le ou les sérotypes spécifiques qui circulent dans la région. Il existe des vaccins contre plusieurs sérotypes de la fièvre catarrhale ovine qui réduisent la propagation du virus et permettent de lutter contre les signes cliniques, mais ils ne sont pas toujours facilement disponibles. Il est donc impératif que les secteurs public et privé collaborent pour comprendre les risques associés aux sérotypes en circulation et répondre à la demande de vaccins. Les dernières recommandations en matière de surveillance de la maladie figurent dans les normes internationales de l’OMSA.

« Compte tenu de la situation épidémiologique de la fièvre catarrhale ovine, dont la dynamique dépend des mouvements du virus, des vecteurs et du niveau de couverture vaccinale, la détermination du risque d’implantation d’un vecteur et d’un agent pathogène sur un territoire donné est cruciale », explique Paolo Tizzani, épidémiologiste vétérinaire à l’OMSA. Les professionnels vétérinaires jouent un rôle majeur dans la surveillance et la lutte contre la maladie, ainsi que dans l’atténuation des conséquences futures du changement climatique.

Les Services vétérinaires en Europe étudient les moyens d’être plus proactifs afin de minimiser les conséquences du changement climatique. Sortir des sentiers battus et recourir à différentes disciplines, notamment l’écologie, est essentiel. Bien qu’elle ne fasse pas partie des mesures de lutte immédiates, la compréhension de l’écologie des vecteurs reste un aspect important pour mieux anticiper les risques et éventuellement identifier d’autres mesures de lutte.

Alexandre Fediaevsky, responsable par intérim du Service de la Préparation et Résilience à l’OMSA.

Le changement climatique influe sur l’environnement, les animaux et les êtres humains. De plus, à mesure que les maladies à transmission vectorielle se déplacent vers les zones tempérées, la surveillance devient de plus en plus importante pour la prévention et la lutte contre les maladies.

La notification des foyers de maladie via la plateforme WAHIS est un élément déterminant de la lutte contre les maladies, au même titre que l’adoption d’une approche « Une seule santé » qui fait la part belle à l’innovation et à la collaboration. « Il est crucial de poursuivre l’investissement dans ces méthodes », insiste M. Fediaevsky. « D’autant plus qu’elles bénéficient à la fois aux secteurs de la santé animale et de la santé publique. »

Lorsqu’une épidémie survient, les fausses nouvelles et les théories complotistes peuvent circuler rapidement et souvent devenir virales. Pour ceux d’entre nous qui travaillent dans le domaine de la santé animale, la comparaison entre la façon dont la mésinformation se diffuse et la façon dont les virus se propagent est remarquablement pertinente.

En 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que le monde était confronté, au-delà des défis posés par la pandémie, à une « infodémie » provoquée par la prolifération de théories complotistes et de fausses informations sur le nouveau virus. Il s’agit de la première pandémie de l’histoire au cours de laquelle la mésinformation s’est répandue à une échelle sans précédent grâce aux progrès technologiques et à l’internet.

Une étude publiée dans l’American Journal of Tropical Medicine and Hygiene a estimé qu’au cours du premier trimestre 2020, la mésinformation liée au coronavirus a causé la mort d’au moins 800 personnes dans le monde. À ce moment-là, il n’était pas rare que la pandémie soit traitée de « canular » ou que le virus soit décrit comme une « arme biologique » dans les contenus en ligne.

La pandémie a mis en évidence le rôle joué par la mésinformation lors des crises sanitaires, contribuant dangereusement à la propagation et à l’impact des maladies réelles. La crise du COVID-19 nous a toutefois préparés de manière unique aux futures infodémies, léguant aux générations futures un véritable héritage en matière de sensibilisation.

La mésinformation est une information fausse, trompeuse, mensongère ou manipulée qui n’est pas diffusée dans l’intention de tromper. Elle est souvent diffusée par des personnes qui ne réalisent pas qu’elle est fausse et qui n’ont pas l’intention de nuire.

La mésinformation : un défi largement répandu

La propagande et les théories complotistes sur les maladies peuvent apporter aux gens des réponses simples et faciles à des questions complexes. Tout au long de l’histoire, des informations trompeuses et mensongères ont été utilisées pour manipuler les gens, en particulier ceux qui n’ont pas les connaissances scientifiques nécessaires pour déceler les mensonges, provoquant ainsi un climat généralisé de méfiance, d’anxiété et de peur.

Lorsqu’il s’agit d’informations délibérément créées, présentées et diffusées dans l’intention de tromper, d’induire en erreur ou de nuire, afin de promouvoir des objectifs spécifiques ou de fausser l’opinion publique, ce phénomène est qualifié de

« désinformation »

L’essor des réseaux sociaux n’a fait qu’aggraver le problème. Ces dernières années, des plateformes telles que Facebook et X (anciennement Twitter) sont devenues des lieux où les gens cherchent des réponses et du réconfort en période d’incertitude, comme en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle. Malheureusement, ces plateformes constituent également un terrain fertile pour des déclarations non vérifiées et des contenus généralement nuisibles.

La Dre Helen Roberts, conseillère du G7 pour la lutte contre les maladies exotiques auprès du Ministère britannique de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (DEFRA), se souvient d’un cas récent de désinformation concernant la grippe aviaire chez le bétail. Aux États-Unis, certains utilisateurs de réseaux sociaux suggéraient de boire du lait cru contenant de l’influenza aviaire hautement pathogène, affirmant à tort que cela permettrait de vacciner les gens contre la grippe.

Mais il n’y a pas que les utilisateurs des réseaux sociaux qui sont victimes de la mésinformation. Au cours des épidémies, même certains organes de presse réputés peuvent parfois mal interpréter des informations provenant de sources officielles.

Identifier la désinformation peut se révéler être une tâche ardue en raison de sa nature et de son omniprésence. Néanmoins, nous pouvons renforcer notre résistance collective face à ce phénomène.

Lutter contre la propagation virale de la mésinformation

Pour faire face au problème de la mésinformation, il faut adopter une solution multiforme. D’une part, les scientifiques et les vétérinaires doivent développer leur capacité à démystifier les messages diffusés par des experts « autoproclamés » de la santé. D’autre part, les journalistes doivent respecter les principes éthiques en vigueur et s’assurer qu’ils ne communiquent que des informations vérifiées provenant de sources fiables. Pour éviter de dénaturer les données et les statistiques dans le cadre de tout reportage de fond, il convient de privilégier l’exactitude – et non la rapidité -, en particulier lorsqu’il s’agit de sujets sensibles tels que les épidémies.

Il est tout aussi important de former le public à l’évaluation critique des informations qu’il consomme. Ceci est crucial pour aider les individus à discerner les sources dignes de confiance et à rejeter les fausses informations.

Les effets de la mésinformation vont bien au-delà de la peur et de l’anxiété qu’elle suscite. Les fausses allégations peuvent éroder la confiance du public envers les gouvernements et les autorités sanitaires, ce qui complique les efforts de lutte contre les épidémies. Lorsque les autorités enquêtaient sur les maladies à déclaration obligatoire ou assuraient des actions de surveillance pendant l’épizootie de H5N1 (2020-2022) au Royaume-Uni, certains petits exploitants ou éleveurs de basse-cour ont refusé de les laisser entrer dans leurs fermes, affirmant que les fonctionnaires du gouvernement étaient responsables de la propagation de la maladie. On constate également une augmentation de la résistance à la vaccination, certaines personnes affirmant que leurs animaux de compagnie ont eu des réactions négatives aux vaccins antirabiques.

La Dre Roberts insiste sur la nécessité de personnaliser la communication en fonction des différents publics. Elle souligne l’importance d’adapter le discours sur les risques, en particulier auprès des propriétaires d’animaux de compagnie. « Si nous communiquons avec les propriétaires d’animaux, nous devons garder à l’esprit que les animaux font partie de la famille. Dire simplement que leur famille est exposée à un risque de rage n’est pas efficace, car il s’agit d’un événement rare. En revanche, expliquer que certains chiens ne s’adaptent pas bien à un environnement familial pourrait être un message plus réaliste et plus facile à comprendre », explique-t-elle.

C’est pourquoi les gouvernements et les organisations scientifiques doivent utiliser un langage simple, inclusif et complet. Les informations sur les menaces d’aujourd’hui, très diverses, devraient permettre aux parties prenantes – y compris les vétérinaires, les agriculteurs et les citoyens numériques de tous âges – de prendre des décisions en connaissance de cause, plutôt que de les écraser sous le poids de la peur.

Le panorama actuel marqué par la multiplicité des risques est complexe et en constante évolution. Dans ce contexte, l’OMSA est parfaitement consciente de l’importance de doter la société des outils nécessaires pour comprendre réellement les risques auxquels elle est confrontée. La mésinformation ne fait pas exception à la règle. Dans le cadre d’un effort coordonné avec INTERPOL en matière de préparation aux situations d’urgence, l’Organisation a rédigé des lignes directrices sur la désinformation et la mésinformation dans les situations d’urgence de santé animale, qui décrivent la nature du problème tout en présentant des solutions pratiques, des outils et des stratégies pour y remédier.

Alors que les maladies continuent de se propager partout dans le monde, l’OMSA reste déterminée à encourager une culture de la prévention des catastrophes et à sensibiliser aux dangers de la mésinformation dans le domaine de la santé animale.

En 2023, la Géorgie a adopté l’approche « Une seule santé » en mettant en œuvre un plan d’action national « Une seule santé » visant à lutter contre la propagation des maladies à transmission vectorielle et des zoonoses.

La collaboration entre les principales agences chargées de la protection de la santé humaine, animale et environnementale en Géorgie – le Centre national de contrôle des maladies (NCDC), l’Agence nationale de l’alimentation (NFA), le Laboratoire national de l’agriculture (SLA) – et les organisations internationales, notamment l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), a déjà permis de réaliser des progrès dans la lutte contre les maladies à transmission vectorielle. L’une de ces maladies vectorielles est la fièvre Q, une maladie transmise par les tiques qui touche les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les arthropodes et les humains.

Les maladies à transmission vectorielle, c’est-à-dire les infections transmises par des organismes tels que les moustiques, les moucherons et les tiques, représentent plus de 17 % de l’ensemble des maladies infectieuses dans le monde. En outre, en raison du changement climatique, les vecteurs sont plus susceptibles de survivre dans des endroits où ils étaient absents auparavant, ce qui ouvre la voie à des épidémies dans ces régions. Cette interaction entre l’environnement et les vecteurs rend la lutte contre la propagation des maladies à transmission vectorielle particulièrement tributaire d’une collaboration multisectorielle. « Comme l’a démontré la pandémie de COVID-19 », déclare Vasili Basiladze, chef adjoint de la NFA et délégué de l’OMSA pour la Géorgie, « il est essentiel de s’occuper de la santé animale pour prévenir les épidémies chez les humains. L’approche « Une seule santé » facilite la détection précoce et le contrôle de ces maladies ».

Une seule terre, une seule santé

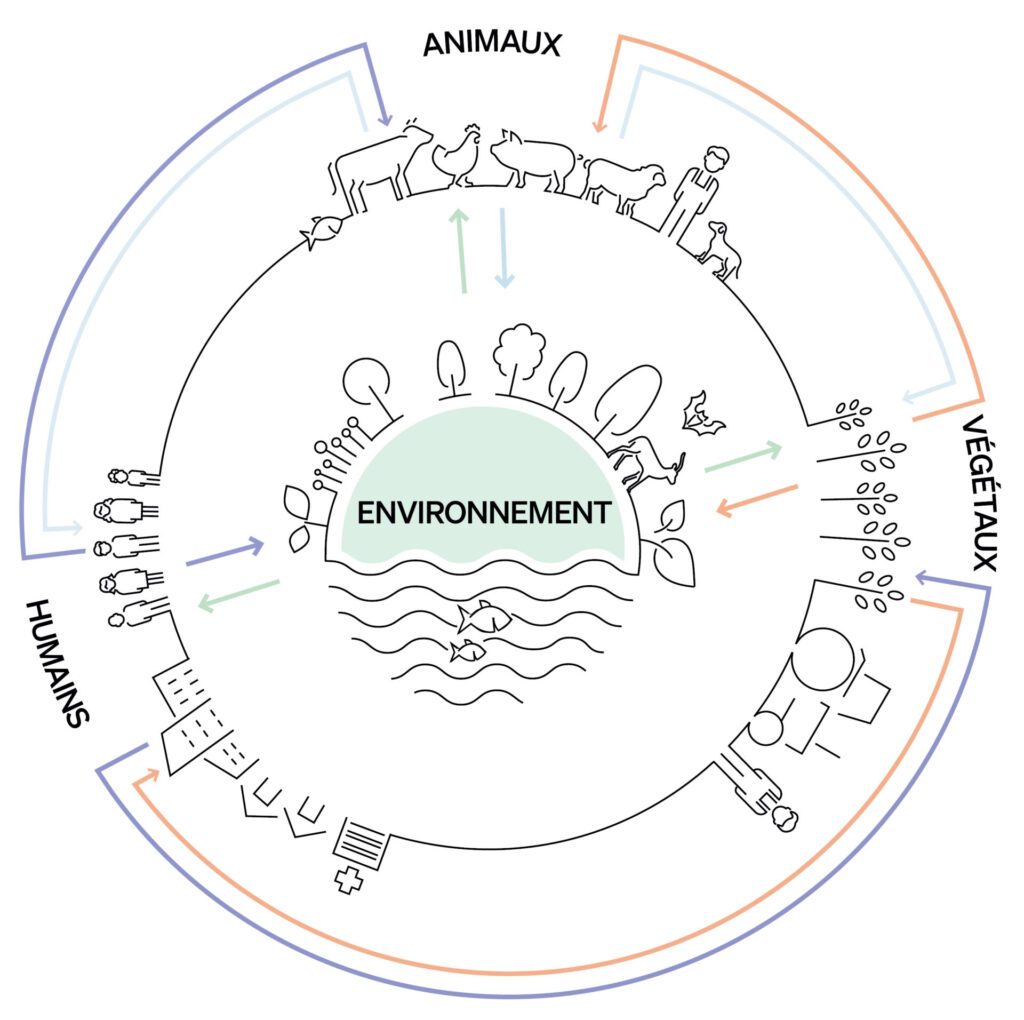

L’approche « Une seule santé » reconnaît que les humains, les animaux, les plantes et les écosystèmes sont interdépendants et que leur santé l’est aussi. Elle encourage la collaboration entre les secteurs et les disciplines afin de prévenir et de détecter les maladies émergentes et d’y répondre efficacement.

Collaboration pour lutter contre les maladies

Le partenariat multisectoriel n’est pas nouveau pour la NFA de Géorgie, qui travaille en collaboration avec l’ANS et le NCDC depuis 2012 pour faciliter le partage des données et soutenir le flux d’informations entre les agences. Toutefois, l’adoption d’un plan national « Une seule santé » a accru la portée et l’impact des mesures de contrôle et de prévention des maladies. « Les maladies à transmission vectorielle sont devenues un problème de santé publique important en Géorgie », explique M. Basiladze. « Le pays a fait des progrès significatifs dans la lutte contre ces maladies, mais des efforts continus sont nécessaires pour surveiller et gérer le risque de maladie. »

La Géorgie a accueilli plusieurs tables rondes multisectorielles axées sur l’évaluation des risques et des impacts potentiels des maladies à transmission vectorielle émergentes et réémergentes. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont participé à ces tables rondes. Ces réunions multidisciplinaires se sont concentrées sur l’amélioration des mesures de prévention et de contrôle, y compris les campagnes de sensibilisation du public, les initiatives de contrôle des vecteurs et les évaluations des risques qui, en ce qui concerne la fièvre Q, sont les bienvenues dans la région. « La Géorgie ne dispose pas actuellement d’un cadre juridique formel pour la gestion de la fièvre Q », explique Basiladze. « Bien qu’elle n’ait pas atteint les niveaux épidémiques observés dans certains pays, elle présente des risques, en particulier dans les communautés agricoles rurales. Le rôle de l’OMSA est crucial dans la mesure où elle élabore des normes internationales et des cadres de soutien.»

Se préparer à la réussite

Les efforts de la Géorgie s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « Plan d’action commun pour une seule santé ». Ce plan vise à intégrer les systèmes et à renforcer les capacités pour lutter collectivement contre les menaces sanitaires à l’interface entre les animaux, les humains et l’environnement, en accordant une attention particulière au contrôle et à l’élimination des zoonoses endémiques, des maladies tropicales négligées et des maladies à transmission vectorielle.

M. Basiladze encourage les autres pays désireux de mettre en œuvre l’approche « Une seule santé » à s’engager dans une coordination active et à organiser des ateliers communs sur la santé. « Il est également essentiel d’élaborer un plan d’action sanitaire unifié, » conseille-t-il, « de dresser une liste des maladies prioritaires dans le pays et de procéder à une évaluation commune des risques. » À partir de là, les pays peuvent commencer à mettre en œuvre les mesures de base de l’initiative « Une seule santé », telles que la vaccination, la surveillance active et passive, le traitement et les campagnes de sensibilisation visant à éduquer les agriculteurs et le grand public sur les maladies animales.

L’accent mis sur la collaboration et les efforts conjoints en matière de santé reflète parfaitement le principe fondamental de « Une seule santé » : les maladies ne peuvent pas être contenues dans des silos ; leur traitement nécessite une coopération multisectorielle. « Une seule santé » garantit que tous les secteurs et toutes les disciplines contribuent à la protection de la santé des animaux, des humains et de l’environnement. Les initiatives « Une seule santé », comme celle de la Géorgie, permettent aux services vétérinaires, aux communautés, aux organisations internationales et aux secteurs de la santé publique de travailler ensemble pour prévenir la propagation des maladies. Parce que la santé animale est notre santé. C’est la santé de tous.

Plus d'informations

-

Lutte contre les zoonoses endémiques, les maladies tropicales négligées et les maladies à transmission vectorielle dans le secteur animal grâce à l’approche « une seule santé ».

-

Participez à notre prochain webinaire (en anglais) : « La gouvernance d'une seule santé en action : la base essentielle d'une mise en œuvre réussie »

-

Plan d’action commun pour une seule santé (2022-2026)

En 2023, la Guinée a lancé une campagne de vaccination massive des chiens pour lutter contre la propagation de la rage ; une première dans le pays. Entre août et décembre 2023, environ 90 000 chiens ont été vaccinés avec des vaccins achetés auprès de la Banque de vaccins de l’OMSA, portant la couverture vaccinale canine à un peu moins de 70 % dans la capitale, Conakry. Il s’agit là d’une grande réussite pour la Guinée, où les chiens restent le principal vecteur de transmission de la rage, à l’origine de 99 % des cas humains.

L’approche Une seule santé face aux zoonoses

Le succès de la campagne est dû en grande partie au docteur Mohamed Idriss Doumbouya, Directeur de la Direction nationale des Services vétérinaires (DNVS) de Guinée et Délégué de la Guinée auprès de l’OMSA. Accompagné de son équipe, il a collaboré avec les localités régionales et a fait appel à la communauté internationale pour assurer la réussite de la campagne.

« Nos homologues du secteur de la santé travaillent dans l’esprit d’Une seule santé », explique le docteur Doumbouya. « Nous avons veillé à ce que cette initiative soit véritablement plurisectorielle. » La collaboration aux niveaux régional et international a permis de concrétiser la vaccination des chiens. Au niveau local, les villes ont fait don de réfrigérateurs pour conserver les vaccins dans les localités qui n’y avaient pas accès.

Au niveau mondial, des partenariats avec l’USAID, le CDC, le forum United Against Rabies (UAR) et la Banque mondiale ont permis d’assurer la formation sur le terrain, les évaluations post-vaccinales et le financement des vaccins et du personnel qui les administre.

Grâce à ses efforts, les Services vétérinaires de Guinée ont pu se procurer des vaccins de haute qualité par l’intermédiaire de la Banque de vaccins de l’OMSA, ce qui, selon le docteur Doumbouya, a largement contribué au succès de la campagne. « Nous pensions que pour obtenir des vaccins de grande qualité, il fallait qu’ils proviennent de l’OMSA », déclare-t-il. « De cette manière, nous ne courons pas le risque de vacciner les animaux avec des produits inférieurs aux normes en vigueur. »

Les cas de rage en Guinée

Les cas récurrents de rage chez les humains et les animaux ont fait de cette maladie une priorité de santé publique dans le pays. Selon la revue Veterinary World, entre 2018 et 2020, environ 775 morsures d’animaux ont été enregistrées en moyenne chaque année ; 98 % de ces morsures provenaient de chiens et plus de 70 % de ces chiens étaient infectés par la rage.

Bien que concentrée dans les régions les plus peuplées de la Guinée, aucune partie du pays n’a été épargnée. À ce jour, les cas de décès dus à la rage restent préoccupants dans les localités qui n’ont pas été couvertes par la campagne de vaccination et même dans les régions où les chiens n’ont pas été vaccinés chaque année.

Quel avenir pour la lutte contre la rage en Guinée ?

La sensibilisation à la gravité de la rage va de pair avec toute initiative de lutte contre cette maladie. Le docteur Doumbouya conseille aux autres pays qui envisagent de suivre les traces de la Guinée d’intégrer des campagnes pédagogiques communautaires dans leur dispositif. « Nous sommes en train de mettre en place une campagne de sensibilisation du public à la gravité de la rage », affirme-t-il, « ainsi qu’un programme de gestion des déchets, car un grand nombre de chiens en liberté se rassemblent autour des décharges à la recherche de nourriture, exposant ainsi les communautés voisines à des zoonoses potentielles. »

Des mesures préparatoires sont déjà en place pour de futures campagnes de vaccination des chiens à grande échelle, puisque la Guinée a pour objectif d’acheter 150 000 vaccins supplémentaires par le biais de la Banque de vaccins de l’OMSA avant la fin de l’année 2024, et chaque année suivante jusqu’en 2030. Quel est l’objectif visé ? L’immunité de groupe pour l’ensemble de la population canine. Jusqu’à présent, la campagne a couvert onze localités et prévoit d’atteindre des communautés plus difficiles d’accès au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux vaccins. En outre, de petites campagnes locales de vaccination des chiens et des événements pédagogiques publics ont été prévus pour la Journée mondiale contre la rage, le 28 septembre.

Au-delà des futures campagnes de vaccination des chiens et de la surveillance, il s’agit de faire prendre conscience de la gravité de la maladie. « La rage doit être considérée comme un problème de santé publique », insiste le docteur Doumbouya. « Je pense que les autorités sont vraiment prêtes à apporter leur soutien, car aujourd’hui, en 2024, des personnes continuent de mourir de la rage en Afrique. »

À la question de savoir s’il était possible d’arrêter la propagation de la rage transmise par les chiens d’ici à 2030, il n’a pas hésité à répondre par l’affirmative. « Je crois que c’est possible, à condition que tous les pays africains mettent en place des campagnes de vaccination comme celle-ci. En plaçant la rage au rang des priorités de santé publique, l’objectif peut être atteint. »

La situation actuelle en termes de risques à l’échelle mondiale est complexe et en constante évolution. Les progrès technologiques, le changement climatique, la mondialisation et les variations démographiques ne représentent que quelques exemples des facteurs rendant les personnes, les animaux et l’environnement qu’ils habitent de plus en plus vulnérables aux risques connus et émergents, notamment aux maladies infectieuses, qu’elles soient d’origine naturelle, accidentelle ou intentionnelle.

La surabondance d’informations ajoute encore à la complexité. Le paysage numérique actuel a changé à jamais la manière dont nous accédons à l’information et comment nous la consommons. Les réseaux sociaux, notamment, permettent aux informations de circuler instantanément. Dans le même temps, les technologies numériques ont fragmenté les médias, offrant au public en ligne un large choix de canaux et de points d’accès à l’information. Dans ce contexte, la capacité des individus et des institutions à distinguer les fausses nouvelles des vraies est continuellement mise à l’épreuve.

Dans le sillage de la crise mondiale du COVID-19, les agences internationales, les gouvernements, les chercheurs, les médias, les représentants de la société civile et les citoyens concernés ont cherché à comprendre quels étaient les principaux défis à relever et à tirer les leçons du passé.

La mésinformation désigne une information inexacte, généralement diffusée sans intention de nuire. La désinformation désigne une information inexacte ou trompeuse, créée et diffusée délibérément pour nuire à des gouvernements, organisations ou individus ciblés.

Une approche multisectorielle dans un environnement multirisque

Le secteur de la santé animale est tout aussi vulnérable aux menaces que représentent la mésinformation et la désinformation. En octobre 2022, des contenus en ligne viraux sur la propagation et le traitement de la dermatose nodulaire contagieuse ont suscité des théories du complot, sapant les efforts de vaccination du bétail et suggérant que le lait en question était impropre à la consommation. La BBC, principale source d’information au Royaume-Uni, a démenti ces affirmations en s’appuyant sur des faits scientifiques et des avis d’experts. Il ne s’agit là que d’une des nombreuses histoires qui ont fait la une des actualités internationales, ceci soulignant à quel point le secteur de la santé animale peut être gravement affecté par de faux récits.

La quasi totalité des épidémies de maladies animales, de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB ou maladie de la vache folle) à la fièvre aphteuse, en passant par la peste porcine africaine et l’influenza aviaire, ont fait l’objet de mésinformations et désinformations.

L’évolution d’un environnement aux risques multiples exige d’adopter une approche nouvelle et innovante pour détecter la mésinformation et la désinformation et y répondre. Lorsque la diffusion de fausses informations est en lien, par exemple, avec des activités criminelles ou terroristes, il convient de faire appel aux autorités chargées du maintien de l’ordre.

Afin de garantir la sécurité sanitaire dans le monde, il est nécessaire de disposer de systèmes de réponse qui soient intersectoriels, décisifs, mobilisés et bien informés. « Les auteurs d’actes malveillants se livrent en permanence à des campagnes de désinformation néfastes et multidimensionnelles dont le but est de perturber, diviser, endommager et saper leurs cibles », explique Ben Wakefield, analyste senior et directeur adjoint de l’ELBI (Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship) au Johns Hopkins Center for Health Security.

Ces dernières années, nous avons pu en voir clairement l’illustration à de multiples reprises lors de la pandémie de COVID-19. Le secteur de la santé animale est exposé à un risque de campagnes de désinformation similaires, susceptibles d’avoir un impact majeur sur les échanges commerciaux et la sécurité alimentaire et de compromettre la stabilité du monde et la sécurité de tous.

Ben Wakefield, analyste senior et directeur adjoint de l’ELBI (Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship) au Johns Hopkins Center for Health Security.

« Pour déjouer les manœuvres hostiles », poursuit M. Wakefield, « les experts en santé animale, les chercheurs et les spécialistes des sciences sociales doivent s’associer au secteur de la sécurité pour planifier et mettre en œuvre de manière globale des stratégies efficaces ».

Cette collaboration multisectorielle, qui intègre un ensemble diversifié de compétences, constitue un élément essentiel pour contrer la désinformation et veiller à maintenir la protection de la santé animale.

Ben Wakefield, analyste senior et directeur adjoint de l’ELBI (Emerging Leaders in Biosecurity Fellowship) au Johns Hopkins Center for Health Security.

« Il est primordial que ces entités travaillent ensemble de manière coordonnée », souligne pour sa part Katy Carroll, experte à l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI). « En effet, à l’instar d’autres phénomènes criminels, les individus malveillants cherchent généralement à exploiter d’éventuelles lacunes ou vulnérabilités présentes au niveau des mesures de prévention et d’intervention, afin d’atteindre leurs objectifs. »

Lutter contre la mésinformation et la désinformation dans le domaine de la santé animale : les Lignes directrices de l’OMSA

Au titre de leur partenariat étroit, l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ont récemment publié un jeu de lignes directrices sur ce thème.

Ces lignes directrices illustrent certaines des stratégies clés à planifier et mettre en œuvre de manière globale afin de gérer la désinformation et la mésinformation pour les organisations travaillant dans les situations d’urgence de santé animale et de se préparer à ces événements, de les détecter et d’y répondre.

La menace de la mésinformation n’est pas chose nouvelle. De la propagande utilisée pour favoriser les programmes politiques aux messages manipulés qui influencent les opinions, l’information est depuis longtemps utilisée comme une arme par certains groupes comme par certains individus. Cependant, avec l’interconnexion croissante des écosystèmes, cette menace a pris une nouvelle dimension. La fragmentation actuelle des médias, associée à la nature interconnectée de la vie moderne et à l’essor des contenus générés par l’IA, complique la tâche pour les consommateurs qui doivent distinguer les informations véridiques de celles qui sont biaisées, trompeuses ou non fiables.

Selon le Rapport sur les risques mondiaux 2024 du Forum économique mondial, la désinformation constituera le principal risque dans le monde au cours des deux prochaines années. C’est pourquoi il est plus urgent que jamais de mettre en œuvre les bonnes mesures de riposte, qu’il s’agisse de sensibiliser le public ou de mener des campagnes d’éducation aux médias. « Avec l’évolution de la technologie, des réseaux sociaux et de la connectivité à Internet que nous connaissons aujourd’hui, les campagnes de désinformation se propagent beaucoup plus rapidement, avec des conséquences plus lourdes qu’au cours des décennies précédentes », souligne M. Wakefield. « Par conséquent, il n’a jamais été aussi important de contrer et de condamner activement les efforts de désinformation malveillants, quelle qu’en soit l’origine.

Les lignes directrices sur la mésinformation et la désinformation en matière de santé animale ont été élaborées par l’OMSA et INTERPOL grâce au soutien du Programme de réduction des menaces liées aux armes d’Affaires mondiales Canada.

Le monde n’a jamais consommé autant de protéines animales aquatiques qu’aujourd’hui. La production des pêches et de l’aquaculture a atteint un record de 223,2 millions de tonnes en 20221, principalement en raison de la croissance de l’aquaculture, en particulier en Asie. On estime qu’environ 600 millions de personnes dépendent de la pêche et de l’aquaculture pour leur subsistance, y compris les travailleurs primaires, leurs familles et les économies entières qu’ils soutiennent. La production animale aquatique est l’un des principaux moyens de subsistance et un pilier de la sécurité alimentaire dans le monde. Elle devrait connaître une croissance de 14 % d’ici 2030.

La « révolution des produits de la mer » : évaluer l’importance de la santé des animaux aquatiques

L’aquaculture sera en grande partie responsable de cette augmentation. On estime que l’approvisionnement mondial en produits de la mer passera de 154 millions de tonnes en 2011 à 186 millions de tonnes en 2030 – une augmentation imputable à l’aquaculture. De plus, les systèmes de production alimentaire et leur évolution jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. En 2019, la Commission EAT Lancet a recommandé une transition vers des régimes alimentaires à base de plantes, avec une réduction de la consommation de bœuf, de volaille, de porc et d’œufs, mais une augmentation de la consommation de produits de la mer. Le secteur des animaux aquatiques a un rôle crucial à jouer pour ce défi mondial pressant.

Pour que l’aquaculture réponde à cette demande sans augmenter son impact environnemental ni poser de risques pour la santé, des améliorations continues des systèmes de production sont nécessaires tout au long de la chaîne. L’élaboration de réglementations et de normes internationales, y compris celles concernant le bien-être des animaux aquatiques, peut orienter cette croissance sur une voie respectueuse de l’environnement. C’est ici que l’intervention de l’OMSA prend tout son sens.

214 million de tonnes

ont été produites par la pêche et l’aquaculture en 2020.

Environ

600 millions de personnes

dépendent de la pêche et de l’aquaculture pour leur subsistance. Une croissance de 14 % est attendue dans la production alimentaire aquatique d’ici 2030.

Création de normes internationales pour la santé des animaux aquatiques

Le Code aquatique de l’OMSA a été publié en 1995, fournissant un ensemble de normes spécifiques pour les animaux aquatiques, accompagné du Manuel des tests diagnostiques destiné aux laboratoires. Ces normes sont basées sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles et offrent des approches pratiques pour la gestion de la santé des animaux aquatiques.

Pour souligner l’importance de la mise en œuvre de ces recommandations et rassembler les parties prenantes du secteur aquatique, la première Conférence mondiale de l’OMSA sur la santé des animaux aquatiques s’est tenue à Bergen, en Norvège, en 2006. Lors de la conférence suivante cinq ans plus tard, la Déclaration de Panama indiquait la nécessité d’une coopération mondiale, d’une amélioration de la notification des maladies et d’un renforcement des capacités pour faire appliquer les normes. Les efforts mondiaux ont culminé en 2019, lors de la 4e Conférence mondiale sur la santé des animaux aquatiques à Santiago, au Chili, où la directrice nationale de Sernapesca et actuelle présidente de la Commission des animaux aquatiques de l’OMSA, le Dr Alicia Gallardo Lagno, a témoigné de l’importance de la collaboration régionale : « Par le passé, une maladie a causé une perte de 73 % de la production de poissons du Chili. Notre autorité nationale a pris des mesures conformes aux normes de l’OMSA. Pour nous, il est important de partager notre expérience sur de telles situations avec d’autres pays, en particulier en Amérique ». C’est lors de cette conférence que la directrice générale de l’OMSA, Monique Éloit, s’est engagée à développer une stratégie de santé des animaux aquatiques.

Avancer une stratégie mondiale pour la santé des animaux aquatiques

La Stratégie pour la santé des animaux aquatiques a été lancée deux ans plus tard lors de la 88e Session générale. « C’est la base sur laquelle nous allons agir, en dialogue avec nos partenaires, pour poursuivre notre vision d’amélioration de la santé et du bien-être des animaux aquatiques dans le monde entier », a alors expliqué la Dre Monique Éloit. Elle a également évoqué son expérience passée en tant que chef des Services vétérinaires dans son pays, lorsqu’elle a réalisé qu’elle ne disposait pas des connaissances techniques ni du personnel formé pour faire face à une flambée de maladies des naissains d’huîtres. La Stratégie pour la santé des animaux aquatiques de l’OMSA a été conçue pour remédier à de telles situations, avec quatre objectifs :

- Développer et mettre à jour des normes scientifiquement solides pour gérer les risques, faciliter le commerce sûr et améliorer la santé et le bien-être des animaux aquatiques.

- Mettre en place des programmes de renforcement des capacités pour muscler les services de santé des animaux aquatiques.

- Établir des procédures, des lignes directrices et un soutien coordonné pour améliorer la réponse mondiale aux maladies émergentes.

- Assurer le leadership en matière de santé et de bien-être animal, développer des partenariats internationaux et engager des réseaux scientifiques et politiques.

Comme pour tous les grands projets de l’OMSA, la Stratégie pour la santé des animaux aquatiques a été développée en étroite collaboration avec les Membres et les Services de santé des animaux aquatiques. Elle garantit ainsi la disponibilité des outils nécessaires pour que les pays agissent, notamment en élaborant leurs propres directives nationales basées sur les Normes de l’OMSA.

Améliorer les systèmes de surveillance avec la Stratégie pour la santé des animaux aquatiques

Un des objectifs mis en avant dans la Stratégie pour la santé des animaux aquatiques est d’encourager une plus grande implication des Membres en rendant les normes plus accessibles. Cette approche s’est déjà montrée efficace : les Normes de l’OMSA ont été révisées pour mieux soutenir l’établissement de systèmes de surveillance, qui aident à obtenir des informations sur la situation et l’occurrence des maladies des animaux aquatiques. Grâce à cette mise à jour, les pays comprennent mieux les normes et respectent les conditions qui leur permettent de déclarer eux-mêmes l’absence de maladies aquatiques.

Les normes révisées permettent également une meilleure conformité au Code aquatique de l’OMSA, notamment en ce qui concerne la notification des maladies, la détection précoce et la réponse rapide – des éléments cruciaux pour atténuer la propagation des maladies à l’échelle mondiale.

Avez-vous lu ?

-

Article, 100e anniversaire

Mettre la santé des animaux aquatiques à l’ordre du jour mondial

-

Article, 100e anniversaire

Préserver ensemble la santé animale, humaine et environnementale

-

Article, 100e anniversaire

Normes de l’OMSA : bâtir une gouvernance mondiale de la santé animale

-

Article, 100e anniversaire

Favoriser une « compréhension partagée du bien-être animal »

-

Article, 100e anniversaire, Éditorial

100 ans à défendre la santé et le bien-être des animaux

-

Article, 100e anniversaire

Les futurs de la santé animale : la prospective au service de la stratégie

-

Article, 100e anniversaire

L’OMSA assume un rôle de leader dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens

-

Article, 100e anniversaire

17 ans à renforcer les performances des Services vétérinaires

-

Article, 100e anniversaire

Des télégrammes à la visualisation des données : un siècle d’information sur la santé animale

« La santé animale est notre santé, c’est la santé de tous » n’est pas qu’un slogan. C’est une réalité scientifique connue des professeurs de médecine dès les XVIIe et XVIIIe siècles : la santé animale et humaine sont interconnectées. Des zoonoses comme la rage ou la grippe aviaire ont de tout temps été des préoccupations pour la santé humaine, ainsi que pour la stabilité économique et sociale des sociétés.

À la fin du XXe siècle, la maladie de Lyme, Ebola et la maladie de la vache folle ont déclenché des actions internationales. Ebola et d’autres maladies zoonotiques peuvent également être transmises des humains à des animaux comme les grands singes. Cette transmission inversée prouve que la connexion entre la santé animale et humaine va dans les deux sens.

Le concept « Une seule santé » a émergé sur la scène internationale en 2004, lors d’un symposium organisé par la Wildlife Conservation Society, à la suite de l’épidémie de SRAS de 2002. Ensemble, des experts du monde entier ont rédigé les Principes de Manhattan pour Un Monde, Une Santé, exhortant les dirigeants à « reconnaître le lien essentiel entre la santé humaine, celle des animaux domestiques et de la faune sauvage, ainsi que la menace que les maladies représentent pour les personnes, leurs approvisionnements alimentaires, les économies et la biodiversité indispensable au maintien des environnements sains et des écosystèmes fonctionnels dont nous avons tous besoin. »

Créer des ponts entre la santé animale, humaine et environnementale

« Au cours des années suivantes, les gouvernements et les scientifiques du monde entier ont reconnu que la collaboration transdisciplinaire était essentielle pour prévenir et contrôler les zoonoses, et que cette collaboration devrait inclure, entre autres, des médecins, des vétérinaires, des spécialistes de la faune, des environnementalistes, des anthropologues, des économistes et des sociologues », se souvient la docteure Monique Éloit, directrice générale sortante de l’OMSA.

Le concept est devenu une référence pour les politiques internationales en octobre 2008, lors de l’épidémie mondiale de H5N1, lorsque six organisations internationales (la Banque mondiale, l’OMS, la FAO, l’UNICEF, l’OMSA et le Système de coordination de la grippe de l’ONU) se sont réunies lors de la Conférence ministérielle internationale sur la grippe aviaire et pandémique à Sharm-el-Sheikh (Égypte). Ensemble, elles ont publié un Cadre stratégique pour la réduction des risques de maladies infectieuses à l’interface animaux-humains-écosystèmes. Son titre Contribuer à Un Monde, Une Santé faisait référence directement aux principes de Manhattan.

De la rage à la résistance aux antimicrobiens

En 2010, la FAO, l’OMS et l’OMSA ont publié une « Note conceptuelle tripartite » connue sous le nom de Déclaration de Hanoï, dans laquelle elles ont présenté leur vision commune pour « un monde capable de prévenir, détecter, contenir, éliminer et répondre aux risques sanitaires d’origine zoonotique et aux maladies animales affectant la sécurité alimentaire, grâce à une coopération multisectorielle et à des partenariats solides ». Les trois champs sur lesquels elles ont convenu de démarrer le travail étaient la résistance aux antimicrobiens, la grippe aviaire et la rage.

En 2017, la nouvelle Stratégie tripartite a élargi ce champ des priorités en incluant le renforcement des services de santé nationaux, la modernisation des systèmes de surveillance et d’alerte précoce, ainsi que la promotion de la recherche coordonnée. En 2018, un nouveau Protocole d’accord a renforcé le partenariat sur la résistance aux antimicrobiens.

Contrôle de la rage : un modèle de collaboration en santé unique

La rage tue encore environ 59 000 personnes chaque année. 99 % des cas humains proviennent de morsures et de griffures de chien. La maladie doit donc être abordée à sa source animale, grâce à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de vaccination des chiens à grande échelle. Elle nécessite également une action du secteur de la santé humaine, pour garantir l’accès aux soins médicaux et aux traitements post-morsure, notamment dans les zones rurales.

La FAO, l’OMS, l’OMSA et la Global Alliance for Rabies Control travaillent ensemble pour l’objectif commun : « Zéro décès humain dus à la rage transmise par les chiens d’ici 2030 ». La construction d’une approche coordonnée pour la rage sert de modèle pour de nombreuses autres maladies et offre une opportunité de renforcer les systèmes de santé dans le monde entier.

Élargir le champ d’action aux facteurs environnementaux

Le concept « Une seule santé » a d’abord émergé au sein du secteur de la santé animale, mais il s’est progressivement développé comme une approche politique intégrant la santé publique et l’environnement. « Le contexte a changé à la suite de la pandémie de Covid-19, lors du Forum de la Paix de Paris fin 2020, où les dirigeants mondiaux ont appelé à une intégration complète du secteur environnemental dans une approche « Une seule santé », en demandant spécifiquement au Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de rejoindre la Tripartite », rappelle Inger Andersen, directrice exécutive du PNUE, en avril 2024.

« Nous avons immédiatement commencé à travailler ensemble sur des initiatives clés et, en mars 2022, la collaboration a été formalisée par la création du partenariat quadripartite. Nous avons priorisé les actions de prévention et avons élargi le champ d’action au-delà des maladies zoonotiques et de la résistance aux antimicrobiens pour inclure les facteurs environnementaux de risque pour la santé, ainsi que la santé de l’environnement et des écosystèmes. »

Le monde émergeait lentement de la pandémie de Covid-19, tout en faisant face à la variole simienne, aux épidémies d’Ebola, et aux défis persistants liés à la sécurité alimentaire, à la résistance aux antimicrobiens, à la dégradation des écosystèmes et au changement climatique. « Une seule santé » est apparue plus que jamais comme l’approche la plus pertinente pour relever ces défis complexes et pressants. La Quadripartite a présenté un Plan d’action conjoint en six axes, incluant l’environnement, le renforcement des systèmes de santé, le contrôle des épidémies et pandémies zoonotiques, la sécurité alimentaire et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens.

L’OMSA prend la tête de la collaboration intersectorielle

« L’objectif est de mettre en œuvre efficacement les activités « Une seule santé » et de favoriser des résultats positifs au niveau des pays », a déclaré le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Revenant sur la collaboration quadripartite pour « Une seule santé » au fil des ans, il ajoute : « un exemple de cela est notre travail […] avec le secrétariat du G20 Brésil pour apporter de nouvelles perspectives à l’approche « Une seule santé » au sein des forums politiques, en mettant l’accent sur l’importance de la gouvernance et du partage des connaissances. »

En mars 2024, l’OMSA a pris la présidence du Secrétariat rotatif de la Quadripartite pour l’année à venir, avec un agenda détaillé axé sur la mise en œuvre du Plan d’action conjoint « Une seule santé », le suivi et l’évaluation des travaux de la Quadripartite, l’engagement mondial et les leviers d’investissement pour « Une seule santé », ainsi que la coordination de l’apprentissage et de la formation. L’Organisation est également un acteur de premier plan dans la lutte contre les maladies zoonotiques, grâce à son approche holistique.

À l’occasion de son 100e anniversaire, l’OMSA réaffirme son engagement fort envers la santé animale : plus que jamais, notre santé.

Avez-vous lu ?

-

Article, 100e anniversaire

Mettre la santé des animaux aquatiques à l’ordre du jour mondial

-

Article, 100e anniversaire

Préserver ensemble la santé animale, humaine et environnementale

-

Article, 100e anniversaire

Normes de l’OMSA : bâtir une gouvernance mondiale de la santé animale

-

Article, 100e anniversaire

Favoriser une « compréhension partagée du bien-être animal »

-

Article, 100e anniversaire, Éditorial

100 ans à défendre la santé et le bien-être des animaux

-

Article, 100e anniversaire

Les futurs de la santé animale : la prospective au service de la stratégie

-

Article, 100e anniversaire

L’OMSA assume un rôle de leader dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens

-

Article, 100e anniversaire

17 ans à renforcer les performances des Services vétérinaires

-

Article, 100e anniversaire

Des télégrammes à la visualisation des données : un siècle d’information sur la santé animale

Les origines de l’OMSA remontent à 1921, lorsqu’un chargement de zébus voyageait de l’Inde vers le Brésil. Les zébus ont transité par le port belge d’Anvers, où ils ont été mis en quarantaine avec des bovins en provenance des États-Unis, avant d’être acheminés en train vers des abattoirs européens. Les zébus étaient infectés par la peste bovine, une maladie mortelle qui s’est rapidement propagée aux autres bovins, importés dans toute l’Europe. Cette maladie était déjà bien connue dans cette région et ailleurs, où elle avait tué des millions de bovins par le passé, causant des ravages dans les fermes.

La crise a rapidement été contenue par l’action des services vétérinaires nationaux, mais elle a confirmé la nécessité d’une coopération internationale sur les procédures de prévention des épidémies. Lors de la Conférence de Paris de 1921, 43 pays et territoires ont décidé de créer un Office international des épizooties. L’OIE [ancien acronyme de l’OMSA] est née le 25 janvier 1924.

1968 : le premier Code pour réglementer le commerce des animaux et de leurs produits

En 1960, l’Organisation a lancé l’Opération internationale de quarantaine vétérinaire pour harmoniser progressivement les échanges internationaux d’animaux et de produits animaux. Le Code international zoosanitaire a été publié en 1968, après des années d’efforts sans précédent pour faciliter la normalisation et de multiples conférences mondiales. Il fournit la base réglementaire pour garantir un commerce international sûr des animaux terrestres et aquatiques, ainsi que des produits animaux.

- Le Code Terrestre, publié pour la première fois en 1968 sous le nom de Code international zoosanitaire, fournit des normes pour la prévention, la détection précoce, la notification et le contrôle des agents pathogènes chez les animaux terrestres.

- Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, publié pour la première fois en 1989, fournit des normes sur les méthodes de laboratoire de diagnostic et les exigences pour la production et le contrôle des vaccins et autres produits biologiques pour les animaux terrestres.

- Le Code aquatique, a été introduit en 1995 pour étendre les normes de prévention des maladies, de détection précoce, de notification et de contrôle aux amphibiens, crustacés, poissons et mollusques.

- Le Manuel des tests de diagnostics pour les animaux aquatiques, également publié en 1995, fournit des normes sur les méthodes de laboratoire de diagnostics pour les maladies des animaux aquatiques.

Une approche scientifique et démocratique

Aujourd’hui, ce premier Code a évolué. Il compose maintenant tout un système, organisé en quatre ensembles de publications, qui fournissent des normes internationales pour surveiller, détecter et contrôler plus de 120 maladies animales, améliorer le bien-être animal, la santé publique vétérinaire et renforcer les Services vétérinaires dans le monde :

Le développement des Normes de l’OMSA repose sur le travail dévoué et complet de comités et de groupes spécialisés, qui s’appuie lui-même sur la rigueur scientifique et le consensus entre les Membres selon des procédures d’adoption transparentes et démocratiques.

Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministre brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage.

En effet, pour rester pertinents avec les derniers développements scientifiques et technologiques, et les retours de leur mise en œuvre, les Codes et Manuels de l’OMSA sont régulièrement mis à jour grâce à un processus consultatif basé sur la science : les révisions proposées pour répondre aux besoins des pays sont développées par des experts, discutées avec les Membres et les parties prenantes clés, et finalement adoptées chaque année par l’Assemblée mondiale des délégués, où chaque Membre dispose d’un vote.

Une référence pour l’Organisation mondiale du commerce

Lorsque les Membres votent pour l’adoption des Normes lors de la Session générale annuelle de l’OMSA, ils s’engagent à les transposer dans leur législation nationale. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a adopté en 1995 l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), qui encourage ses membres à fonder leurs mesures sanitaires relatives à la santé animale et aux zoonoses sur les Normes de l’OMSA.

« Les Normes de l’OMSA, largement reconnues et adoptées par les Membres de l’OMC, offrent une base solide pour harmoniser les réglementations et garantir la sécurité du commerce international des produits animaux.», a déclaré Jean-Marie Paugam, Directeur général adjoint de l’OMC.

En veillant à la conformité avec les Normes de l’OMSA, les nations peuvent répondre efficacement aux préoccupations commerciales, harmoniser les réglementations et favoriser des flux commerciaux plus fluides, tout en maintenant des standards élevés de santé et de sécurité animale.

Jean-Marie Paugam, Directeur général adjoint de l’OMC.

Pour Carlos Henrique Baqueta Fávaro, ministre brésilien de l’Agriculture et de l’Élevage, « Les Normes de l’OMSA, reconnues par l’OMC comme une référence en matière de santé animale et de zoonoses, apportent sécurité, impartialité et équité au commerce international des animaux et de leurs produits, en évitant des barrières commerciales inutiles. »

L’OMSA est en effet devenue l’organisation de référence de l’OMC, reflétant l’importance des mesures sanitaires pour faciliter un commerce international sûr des animaux et de leurs produits. Cette collaboration entre organisations internationales et Membres va au-delà du commerce : par exemple, « en tant que partenaire fondateur de la Facilité pour le développement des normes et du commerce (STDF), aux côtés de la FAO, de l’OMS, de la Banque mondiale et de l’OMC, l’OMSA contribue activement à aider les nations en développement à se conformer aux normes et aux exigences sanitaires et phytosanitaires internationales. Des exemples concrets incluent des initiatives au Vietnam, au Laos, au Cambodge et aux Philippines pour contrôler la propagation de la peste porcine africaine, des projets en Mongolie pour améliorer les systèmes d’identification des animaux, et en Éthiopie pour renforcer la conformité SPS pour les exportations de viande », a ajouté Jean-Marie Paugam.

Un Observatoire pour surveiller la mise en œuvre des normes

L’OMSA reconnaît que, bien qu’il soit important de développer et publier des normes internationales, ces recommandations doivent être mises en œuvre à chaque frontière internationale, port, ferme et partout où des services vétérinaires sont fournis dans le monde. Dans certains pays, la mise en œuvre peut être entravée par de nombreux facteurs, y compris le manque de ressources financières et humaines, ou d’infrastructures pertinentes.

L’Observatoire de l’OMSA a été créé pour collecter des données et des faits, et fournir des analyses afin de savoir où en sont les Membres dans cette mise en œuvre. « Les Normes de l’OMSA sont la référence internationale en matière de santé et bien-être animal, et de zoonoses. Cependant, comme pour de nombreux instruments internationaux, les preuves de leur mise en œuvre effective restent rares. L’Observatoire est un projet ambitieux, largement inédit parmi les organisations internationales, visant à apporter de la transparence sur l’utilisation des Normes de l’OMSA », a déclaré Marianna Karttunen, de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a apporté son soutien et ses recommandations pour le développement de l’Observatoire.

Après une phase de test, l’Observatoire de l’OMSA a publié ses premiers résultats en 2022. Le programme devrait atteindre sa pleine vitesse en 2025. Les données sont fournies par les Membres et collectées auprès de sources externes. Elles sont ensuite analysées pour identifier d’éventuelles lacunes dans la mise en œuvre et fournir des recommandations aux Membres, tout en guidant les activités de renforcement des capacités de l’OMSA et le processus de normalisation.

« Les autres organisations internationales pourront beaucoup apprendre de l’expérience de l’OMSA dans la mise en place de l’Observatoire. La participation active de l’OMSA au Partenariat des organisations internationales pour une réglementation internationale efficace est donc opportune et très bienvenue », a ajouté Marianna Karttunen.

L’Observatoire est au cœur de la transformation numérique actuelle de l’OMSA, en ligne avec les principes de rigueur, de coopération internationale et de transparence qui maintiennent la pertinence des normes internationales encore aujourd’hui.

Avez-vous lu ?

-

Article, 100e anniversaire

Mettre la santé des animaux aquatiques à l’ordre du jour mondial

-

Article, 100e anniversaire

Préserver ensemble la santé animale, humaine et environnementale

-

Article, 100e anniversaire

Normes de l’OMSA : bâtir une gouvernance mondiale de la santé animale

-

Article, 100e anniversaire

Favoriser une « compréhension partagée du bien-être animal »

-

Article, 100e anniversaire, Éditorial

100 ans à défendre la santé et le bien-être des animaux

-

Article, 100e anniversaire

Les futurs de la santé animale : la prospective au service de la stratégie

-

Article, 100e anniversaire

L’OMSA assume un rôle de leader dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens

-

Article, 100e anniversaire

17 ans à renforcer les performances des Services vétérinaires

-

Article, 100e anniversaire

Des télégrammes à la visualisation des données : un siècle d’information sur la santé animale