La RAM est souvent qualifiée de « pandémie silencieuse ». Malgré des conséquences dramatiques sur la santé humaine, animale et environnementale, la résistance aux antimicrobiens reste largement méconnue du grand public. Pour lutter contre la RAM, la sensibilisation et le plaidoyer sont des outils essentiels, car ils permettent de changer les comportements à risque. Dans ce contexte, les professionnels de la santé animale ciblent en priorité des acteurs clés en les informant, les éduquant et en communiquant, ainsi que par des activités de sensibilisation. Les services vétérinaires plaident aussi régulièrement en faveur d’une utilisation responsable des antimicrobiens auprès des éleveurs, vétérinaires et pharmaciens. Cependant, il est plus rare que des informations jugées fiables parviennent jusqu’à un public plus large, c’est-à-dire les consommateurs et les propriétaires d’animaux de compagnie.

Faible visibilité de la RAM dans les médias grand public

En Asie du Sud-Est, les médias communiquent peu sur la RAM. La région est confrontée à une actualité riche en événements avec des sujets préoccupants qui retiennent davantage l’attention, tels que les maladies animales. La peste porcine africaine et la fièvre aphteuse ont de lourdes répercussions sur le commerce international et les économies locales, tandis que la rage est responsable de pertes de vies humaines. Les journalistes peuvent facilement aborder ces sujets en choisissant différents angles pour attirer une large audience. À l’inverse, les conséquences de la RAM ne se produisent pas à la suite d’un événement particulier ou d’une pandémie visible, mais sont plutôt le résultat de modes opératoires inappropriés qui sont courants au sein de différents secteurs, ce qui est perçu comme moins susceptible de rencontrer du succès sur le plan médiatique.

La couverture médiatique est essentielle pour sensibiliser davantage le grand public. Quel que soit le format, les informations de qualité peuvent influencer la perception, les politiques et l’implication des différents acteurs sur une question donnée. En Asie du Sud-Est, les conditions ne sont pas réunies car il est commun pour les journalistes de ne pas pouvoir développer une expertise sur des questions complexes telles que la RAM, en raison principalement de contraintes de temps. Ils font aussi face à des choix éditoriaux portant sur des sujets très différents, ce qui n’incite pas à effectuer des recherches sur la RAM.

Combler le manque de connaissances des médias indonésiens

Face à ces difficultés et pour sensibiliser davantage le public vis-à-vis de la RAM, l’OMSA a organisé une formation média en mai 2023. Environ 40 journalistes ont participé à cette première édition qui s’est déroulée à Jakarta dans le cadre du projet MPTF, en coopération avec la plus grande association indonésienne de journalistes indépendants (AJI). La quasi-totalité des participants ont admis leur manque de connaissances ou leur méconnaissance totale des problématiques liées à la RAM. Cependant, ils ont unanimement reconnu le succès potentiel de communiquer sur la RAM, ce qui explique que peu après la formation, des journalistes ont publié des articles, y compris au sein de grands médias.

Une seconde session de formation a été organisée à Surabaya, la principale ville de la province indonésienne de Java orientale, afin que les journalistes établis au niveau régional soient aussi informés. Ces professionnels sont généralement confrontés à de multiples difficultés en termes d’accès à l’information en raison de ressources limitées, ce qui ne permet pas d’aborder des sujets scientifiques. En raison de ces contraintes qui sont courantes au niveau provincial, la RAM n’a pas fait l’objet d’une couverture adéquate, voire aucune, malgré la présence d’un grand nombre d’élevages de volailles, ce qui justifie de sensibiliser les acteurs locaux du secteur agricole. Le contexte socio-économique encourage également à accroître la visibilité de la RAM, puisque la consommation de poulet est très élevée dans cette région et est même en augmentation.

Journalisme scientifique : une approche rigoureuse nécessaire

La seconde formation a été suivie par 42 journalistes, occupant des fonctions diverses au sein des médias : reporters, directeurs généraux, créateurs de contenus et rédacteurs en chef. Cette formation a été organisée le 11 novembre 2023, soit une semaine avant le lancement de la Semaine mondiale de sensibilisation à la RAM, afin d’encourager des publications au cours de cette période. La session a débuté par une vue d’ensemble de la situation en prenant en compte le contexte spécifique de l’Indonésie, puis les intervenants ont abordé l’approche « Une seule santé », reconnue nécessaire pour lutter efficacement contre cette menace. Une journaliste de grande notoriété a également décrit la méthodologie pour rapporter des faits de nature scientifique, en soulignant des principes clés :

- Précision : les informations scientifiques doivent être communiquées sans modifier les conclusions ou en déformer le travail de recherche.

- Clarté : les contenus de nature scientifique doivent être clairs et compréhensibles pour permettre au grand public de se forger une opinion.

- Pertinence : les données scientifiques doivent être liées à des expériences quotidiennes afin de rendre l’information la plus attractive et intéressante possible.

Au cours de la pandémie de COVID-19, des médias indonésiens ont relayé des informations qui n’étaient pas toujours basées sur des preuves scientifiques, ce qui a induit le grand public en erreur. Pour éviter une situation similaire, il a été recommandé aux journalistes de toujours vérifier les informations en consultant des revues académiques, en interrogeant plusieurs experts et, en cas d’analyses contradictoires, de présenter les faits dans leur ensemble pour permettre au public de se forger sa propre opinion.

Les intervenants ont également abordé les raisons qui expliqueraient des comportements et des usages préjudiciables, surtout concernant l’utilisation d’antibiotiques en Indonésie. Ils ont également souligné qu’il n’existe pas de solution facile et qu’aucun secteur ou acteur ne doit être incriminé. Pour réduire efficacement la RAM, il faut que les différentes parties prenantes, y compris les consommateurs et les propriétaires d’animaux de compagnie, modifient leurs attitudes, d’où le rôle clé des médias.

Publications sur la RAM auprès de médias provinciaux et locaux

Les résultats de la formation ont été évalués à la suite d’une veille média réalisée par AJI afin de mieux comprendre comment les journalistes en ont bénéficié. Les conclusions sont encourageantes puisque plus de 250 publications ou messages sur la résistance aux antimicrobiens ont été diffusés dans les médias (télévision, journaux en ligne, radio, etc.).

Comme le démontrent les résultats de cette formation pilotée par l’OMSA, la mobilisation des médias demande des efforts considérables, mais elle permet néanmoins de sensibiliser des publics non spécialistes sur une utilisation responsable des antimicrobiens. Cela permet de rendre plus visible cette « pandémie silencieuse », qui est déjà responsable de la perte de plus de 4 millions de vies humaines chaque année.

Pour plus d'informations

-

Portail web sur la résistance aux antimicrobiens

Le programme Global Burden of Animal Diseases (GBADs – « l’impact mondial des maladies animales ») est un programme novateur dont la mission est d’aider les Services vétérinaires et leurs investisseurs à décider de l’affectation des ressources pour la santé animale aux niveaux local, national et mondial. Dirigé par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et l’université de Liverpool et mis en œuvre par un consortium d’instituts de recherche et d’organisations internationales, GBADs mesure et quantifie les pertes économiques dues aux problèmes de santé animale au niveau de l’exploitation et de la société dans son ensemble. Le programme fournit aussi des informations essentielles sur les lieux et les victimes de ces pertes, ainsi que sur les causes et les facteurs de risque. L’étude de cas GBADs actuellement conduite en Éthiopie révèle des informations précieuses sur l’impact significatif des maladies animales sur l’économie du pays et sur le besoin urgent de ressources supplémentaires pour résoudre ce problème pressant.

Le paysage florissant de l’élevage en Éthiopie

L’Éthiopie a été choisie pour l’étude de cas en raison de l’importance de son secteur de l’élevage, qui joue un rôle essentiel dans le soutien des activités agricoles, de la nutrition humaine et du commerce international. La production animale contribue à près de 20 % du PIB éthiopien, ce qui en fait une composante importante de l’économie du pays. Cependant, malgré son importance économique, le secteur de l’élevage est confronté au défi persistant des maladies animales qui entraînent des pertes substantielles pour les producteurs et la société.

Afin de mesurer ces pertes de manière systématique et robuste, l’Éthiopie s’est engagée à servir de cas d’étude du programme GBADs.

L’étude visait à fournir des données essentielles pour guider l’élaboration de politiques de santé animale fondées sur des données probantes et conformes aux objectifs nationaux de développement de l’élevage de l’Éthiopie. Pour ce faire, des méthodologies établies et nouvelles ont été utilisées pour estimer les pertes économiques causées par une santé animale sous-optimale. L’étude est dirigée par l’Institut international de recherche sur l’élevage (ILRI) et sous les conseils du Comité national de pilotage de l’étude de cas, présidé par le ministère de l’élevage. Celui-ci comprend des représentants du secteur privé tels que l’Association vétérinaire d’Éthiopie et EthioChicken, ainsi que des universitaires.

« La participation active du pays a joué un rôle déterminant dans la réussite du programme, et nous sommes fiers de contribuer à l’effort collectif d’amélioration de la santé animale à l’échelle mondiale ».

Dr Wubishet Zewde Wakene, Responsable de la prévention des maladies et de la santé publique vétérinaire, ministère éthiopien de l’agriculture.

Données GBADs : de la collecte à la visualisation

Depuis le début de l’étude de cas en janvier 2021, l’équipe GBADs Éthiopie a collecté des données pour tester les méthodes du programme afin d’obtenir des informations sur la population animale et sa biomasse, l’enveloppe des pertes en santé animale, l’attribution de l’enveloppe et l’impact sur l’ensemble de l’économie. Cette enveloppe de perte de santé animale représente les pertes monétaires résultant d’une santé animale sous-optimale.

« Avec GBADs, les données vous parlent ».

Dre Hayat Adem, Membre du conseil d’administration de l’Association vétérinaire d’Éthiopie

En outre, l’étude a mis en évidence des impacts spécifiques au genre, soulignant que les femmes et les filles supportent des charges supplémentaires dues aux maladies du bétail, notamment une perte d’autonomie, de bien-être et des risques sanitaires accrus dus aux maladies zoonotiques. Bien que ces conclusions sur le genre soient essentielles, elles sont limitées par le manque de données quantitatives sur ces sujets ; plus d’attention et de recherche seront nécessaires dans les futurs efforts de développement de l’élevage.

Renforcer les capacités des pays

Au fur et à mesure que l’étude de cas éthiopienne du GBADs progresse, l’adoption et l’utilisation des résultats sont encouragées auprès des institutions utilisatrices finales, principalement le ministère de l’Agriculture et d’autres centres de recherche nationaux ; des mécanismes sont développés pour soutenir cet objectif. La perception de l’utilité de l’analyse économique par le ministère de l’agriculture et son étroite collaboration avec le programme GBADs ont conduit à la création du premier groupe central d’économie de la santé animale au sein des Services vétérinaires du pays, qui s’est engagé à promouvoir l’utilisation de l’économie de la santé animale pour soutenir la prise de décision au niveau national et infranational. L’équipe de l’étude de cas GBADs Éthiopie de l’ILRI a encadré le groupe et a organisé une formation en face à face sur l’économie de la santé animale.

En recevant une formation et un soutien sur l’économie de la santé animale et sur l’utilisation des données, ainsi qu’en intégrant GBADs à d’autres outils et systèmes de gestion du bétail, les Services vétérinaires nationaux seront mieux à même d’informer les politiques et les décisions en matière de santé animale.

En outre, les Services vétérinaires sont soutenus dans l’économie de la santé animale par la mise en place de centres collaborateurs de l’OMSA dédiés à ce sujet. L’un d’entre eux a été créé en 2021 par un consortium de trois instituts universitaires en Europe, dont l’Université de Liverpool au Royaume-Uni, l’Université d’Utrecht aux Pays-Bas et l’Institut vétérinaire norvégien. Cette année, un centre a été créé dans les Amériques, réunissant l’université de l’État du Kansas et l’université de l’État de Washington aux États-Unis, l’université nationale autonome du Mexique, l’université de Brasilia et l’université de São Paulo au Brésil. La création de ces deux centres est un signal fort de l’intérêt du programme GBADs pour la communauté scientifique visant à soutenir les membres de l’OMSA.

Plus d'informations

-

Étude de cas sur l’Éthiopie

-

GBADs : l’impact mondial des maladies animales

Sur le continent africain, la radio demeure étroitement liée à la vie communautaire, reflétant les réalités de la société et les préoccupations sanitaires qui sont les siennes. Elle reste aussi le moyen le plus sûr de délivrer des messages au public, particulièrement dans les zones difficiles à atteindre. Après le succès retentissant de la première phase de Radio EBO-SURSY (financée par l’Union européenne), l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) a continué de s’engager dans la prévention de l’apparition de foyers de maladies animales par le biais de programmes radio éducatifs.

Pour évoquer le cas précis de la République démocratique du Congo (RDC), pays qui participe au projet EBO-SURSY, nous avons instauré un partenariat avec Radio Workshop afin de cibler ceux vivant dans des régions forestières à l’interface humain-animal ainsi que ceux qui sont à même de manger de la viande de brousse dans des zones urbaines. Radio Workshop a formé plus de 30 journalistes et jeunes reporters en matière de maladies zoonotiques et sur la façon dont les interactions avec la faune sauvage peuvent impacter la santé humaine. Comptant cinq stations de radio dans trois provinces, ces partenaires radiophoniques ont diffusé plus de 2400 messages pendant quatre mois, ont assuré plus de 80 émissions et ont accueilli 12 activités de vulgarisation.

Radio EBO-SURSY s’est révélé être un programme extrêmement populaire rassemblant plus de 2,5 millions d’auditeurs. Ce programme était plus populaire dans des zones rurales, telles que Mbandaka et Kisangani, que dans la capitale du pays. Sur un échantillon de 601 personnes interrogées dans le cadre d’une enquête d’évaluation, 42% des personnes interrogées à Mbandaka et 39% de celles interrogées à Kisangani ont précisé qu’elles écoutaient l’émission de Radio EBO-SURSY contre 22% à Kinshasa. La radio peut donc apporter un bénéfice tout particulier aux communautés isolées. Une conclusion positive a été de constater que:

de ceux qui indiquaient écouter Radio EBO-SURSY étaient des auditeurs fidèles. Ils suivaient l’émission plusieurs fois par semaine

d’entre eux en faisaient une affaire familiale, élargissant la présentation de ces leçons sanitaires critiques aux enfants et aux jeunes.

La radio peut donc apporter un bénéfice tout particulier aux communautés isolées.

« Étant donné l’importance de cette émission, j’ai dû prendre la décision d’acheter un poste de radio plus grand afin que ma famille toute entière puisse être informée à propos des zoonoses et apprendre les mesures de protection qui doivent être mises en place pour nous protéger nous-mêmes ainsi que notre environnement. »

Un auditeur à Yangambi, République démocratique du Congo

Créer les compétences de journalisme sanitaire au niveau local

Outre les avantages que présente l’éducation des familles en matière de maladies zoonotiques, Radio EBO-SURSY a renforcé les capacités des journalistes à répondre aux besoins sanitaires de leurs communautés face aux foyers de maladies. La radio populaire du Kinshasa, RTG@ a partagé le commentaire suivant « RadioEBO-SURSY a accru notre crédibilité. Avec le foyer de variole du singe les gens [disaient] : j’ai entendu RTGA en parler…nous sommes fiers d’avoir été l’une des premières stations de radio en RDC à commencer à sensibiliser à cette question. »

En capitalisant sur l’engagement des diffuseurs radiophoniques et des reporters avec Radio EBO-SURSY, ce projet a également créé un concours radiophonique à l’échelle de la nation. De nombreux reporters et diffuseurs radiophoniques de la RDC ont concouru pour le meilleur reportage et la meilleure émission centrés sur des thèmes tels que le concept Une seule santé, les zoonoses et la surveillance de la faune sauvage. Les juges, représentant chacun une facette du concept Une seule santé, ont récompensé les deux gagnants lors d’une cérémonie qui incluait la présence du Ministère de l’élevage. Ces émissions et reportages peuvent être rediffusés garantissant que les gens sur l’ensemble du territoire soient confrontés à davantage d’informations en matière de santé animale.

Lorsque les citoyens ont la connaissance et la confiance de pouvoir en savoir plus sur la santé animale, cela change la perception qu’ont les gens des interconnexions existant entre l’animal, l’environnement et la société qui est la leur. Cela permet de sensibiliser de façon que les gens peuvent se maintenir eux-mêmes et la faune de leur communauté à l’abri des maladies, même dans des régions éloignées. C’est vital pour les lieux où le réflexe de consulter des experts en santé animale est inexistant.

Améliorer les relations des communautés avec les vétérinaires locaux

L’objectif premier de ce programme radio de l’Organisation mondiale de la santé animale a été de renforcer les relations entre les citoyens et leurs vétérinaires locaux. Lors de l’enquête d’évaluation, les résultats ont révélé que seuls, 19% des foyers interrogés au sein des communautés visées, avaient consulté un vétérinaire au cours des six derniers mois. Consulter un vétérinaire se faisait plus rarement dans les villages ruraux du projet (7.5%) et à Mbandaka (9%) que dans les grandes villes. Les communautés rurales ont encore à développer l’habitude de consulter des vétérinaires parce que, tout simplement, il est difficile d’en trouver : la raison la plus fréquemment invoquée pour expliquer que les foyers qui avaient voulu consulter un vétérinaire ne l’avaient finalement pas fait, était qu’il n’y avait pas de vétérinaire dans leur communauté (32%). Toutefois, même dans les zones urbaines, il n’est pas facile d’en trouver un :

« Imaginez l’abattoir [officiel] d’une ville, [ils] n’abattent que trois vaches par jour. Cela veut dire qu’il y a énormément d’abattages clandestins… Il y a des points d’abattage dans d’autres villes sans qu’il y ait de contrôle vétérinaire ».

Un vétérinaire de la République démocratique du Congo

Une autre raison qui explique pourquoi les vétérinaires ne sont pas prisés par les participants de l’enquête, est le manque de sensibilisation. Pour 30% des foyers, ils ne voyaient pas la nécessité de consulter un vétérinaire et pour 28% d’entre eux, le montant élevé des honoraires rendait la consultation d’un vétérinaire hors de portée.

Malgré ces diverses difficultés, Radio EBO-SURSY a créé une demande de vétérinaires dans les communautés où la radio était diffusée. Les résultats ont indiqué que 42% de ceux qui avaient consulté un vétérinaire n’avaient pas l’habitude de le faire avant la campagne radiophonique. Globalement, 37% du nombre total d’auditeurs de l‘émission avaient consulté un vétérinaire contre 11% des gens qui n’avaient pas écouté l’émission. Les auditeurs ont également souligné l’importance d’avoir suscité l’accès aux vétérinaires ainsi qu’aux produits et aux solutions dont ils ont eu connaissance par le programme de Radio EBO-SURSY, y compris la vaccination, le traitement des animaux malades, l’inspection des viandes et les consultations générales.

De telles conclusions ont permis de voir comment les futures émissions radio de l’Organisation mondiale de la santé animale pourront être ciblées au bénéfice de la communauté. Plus il y a de personnes ayant conscience de l’importance des vétérinaires pour la protection de la santé animale tout comme pour la santé des personnes et des écosystèmes qui les entourent, et plus il y aura une demande pour des prestations de ce type.

Parce que la santé animale est notre santé.

C’est la santé de tous.

Plus d'informations

-

Le portail de la faune sauvage

-

Page portant sur le projet EBO-SURSY

-

Vidéo : La santé de la faune sauvage est la santé de tous

Au cœur de nos saisons changeantes, une menace cachée émerge, qui présente des risques importants pour les populations animales et humaines. Lors des mouvements saisonniers, les animaux se mettent en route à la recherche d’eau, de pâturages ou pour être échangés. C’est l’occasion de propager des maladies animales transfrontalières telles que la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants et la fièvre de la vallée du Rift. La danse complexe des migrations animales à travers de vastes paysages crée une tapisserie complexe, où les maladies trouvent de nouveaux itinéraires pour se propager et prospérer.

Les animaux d’élevage, qu’il s’agisse de bovins, d’ovins, de caprins ou autres, deviennent des porteurs involontaires de ces maladies, leurs déplacements contribuant sans le savoir à la dissémination des agents pathogènes. La fièvre aphteuse, bien connue pour sa rapidité de transmission et son impact sévère sur les animaux à sabots fendus, tire parti de cette interaction entre les différentes espèces. La peste des petits ruminants, qui touche les moutons et les chèvres, et la fièvre de la vallée du Rift, avec son potentiel zoonotique, trouvent des opportunités dans la convergence des animaux aux points d’eau communs et sur les marchés animés. Les espaces mêmes qui permettent les moyens de subsistance deviennent également des canaux de contagion. La vue d’animaux traversant de vastes paysages peut sembler idyllique, mais elle masque la menace invisible que ces mouvements facilitent.

Les mouvements de bétail dans des climats changeants et des régions incertaines créent une tempête parfaite pour la transmission des maladies.

Dr Néo Mapitse, chef du département des activités régionales à l’Organisation mondiale de la santé animale

Alors que les changements climatiques et l’instabilité géopolitique modifient les schémas de déplacement traditionnels, les animaux de différentes régions et de différents états de santé convergent d’une manière qui peut amplifier considérablement la propagation des maladies.

Face à cette menace cachée, il y a de l’espoir. En nous dotant de connaissances et en favorisant la coopération, nous avons les moyens de protéger à la fois nos animaux et les communautés qui en dépendent. L’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et ses partenaires dévoués mènent l’action de sensibilisation aux risques posés par les maladies animales transfrontalières lors des déplacements pastoraux saisonniers. Les normes de l’OMSA définissent les conditions de sécurité des mouvements d’animaux vivants et de leurs produits dans le cadre des mouvements saisonniers.

La prévention et la préparation sont nos meilleurs alliés pour faire face à cette menace. En évaluant les risques en temps utile, nous pouvons anticiper les épidémies potentielles, ce qui nous permet d’être mieux préparés à contrer les menaces de maladies. Des campagnes de sensibilisation accrues parmi les parties prenantes et les communautés garantissent que l’information circule librement, dotant les individus des outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant le bétail lors des mouvements saisonniers.

La surveillance des points de rassemblement des animaux et des lieux de transit est au cœur de cet effort. En surveillant de près ces zones clés, nous pouvons détecter rapidement tout signe de maladie et prendre des mesures immédiates, réduisant ainsi les risques de transmission et de propagation. En outre, la coopération des parties prenantes pendant les épidémies est cruciale ; le respect des restrictions de mouvement et des lignes directrices établies par les autorités minimise le risque d’accélérer involontairement la propagation des maladies.

Le changement de saison s’accompagne d’un défi qui exige notre attention et notre collaboration. Les mouvements harmonieux du bétail à travers divers paysages ne doivent pas masquer la menace cachée de la propagation des maladies. Unissons-nous donc pour protéger notre bétail, préserver nos moyens de subsistance et assurer notre avenir. En nous appuyant sur les connaissances, en faisant preuve de vigilance et en encourageant la coopération, nous pouvons relever les défis posés par les maladies animales transfrontalières lors des mouvements saisonniers.

Entretien avec le Dr William B. Karesh (membre du groupe de travail sur la faune et la flore sauvages et vice-président exécutif chargé de la santé et de la politique à EcoHealth Alliance).

En bref, que représente le phénomène El Niño ?

William B. Karesh: El Niño signifie « Le petit garçon » en espagnol. Au xviie siècle, les pêcheurs sud-américains ont remarqué pour la première fois des périodes au cours desquelles les eaux de l’océan Pacifique étaient anormalement chaudes. Le nom complet qu’ils ont alors utilisé pour décrire ce phénomène était El Niño de Navidad (« Le petit garçon de Noël »), car il atteignait généralement son apogée autour du mois de décembre. En temps normal, dans l’océan Pacifique, les alizés soufflent vers l’ouest le long de l’équateur, entraînant les eaux chaudes de l’Amérique du Sud vers l’Asie. Pour remplacer cette eau chaude, de l’eau froide remonte des profondeurs océaniques. El Niño et La Niña sont deux phénomènes climatiques opposés qui interrompent ces conditions normales. Les scientifiques appellent ce phénomène l’oscillation australe El Niño. El Niño et La Niña peuvent tous deux entraîner des répercussions mondiales sur les tendances météorologiques, provoquant des événements environnementaux extrêmes, tels que des incendies de forêt, qui entraînent à leur tour de fortes répercussions sociétales et économiques sur nos écosystèmes interdépendants. Les épisodes El Niño et La Niña durent généralement de neuf à douze mois, mais peuvent parfois s’étendre sur plusieurs années. Ils se produisent en moyenne tous les deux à sept ans, mais ne sont pas réguliers.

De quelles manières directes et indirectes les phénomènes météorologiques provoqués par l’oscillation australe El Niño affectent-ils la santé animale ? Quels sont les animaux les plus touchés ?

W.B.K: Les conditions météorologiques affectent la santé des animaux à la fois directement, avec les températures extrêmes et la disponibilité de l’eau (sécheresses et inondations), et indirectement, avec des changements dans la disponibilité des ressources nutritionnelles et alimentaires, l’abondance des vecteurs, et la surpopulation animale, la dispersion ou le déplacement des animaux. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent entraîner la déshydratation et la malnutrition des animaux sauvages et domestiques, ainsi qu’une augmentation des maladies à transmission vectorielle telles que la fièvre de la Vallée du Rift, la fièvre jaune et le paludisme.

Étant donné qu’il s’agit d’un phénomène cyclique, sommes-nous en mesure de le planifier ? Quels sont les signes avant-coureurs d’El Niño et de combien de temps disposons-nous pour nous y préparer ?

W.B.K: En utilisant les données recueillies par les bouées océaniques et les systèmes satellitaires, telles que la température de la mer, les courants et les conditions atmosphériques, les climatologues ont mis au point des modèles prédictifs qui permettent de prévoir les épisodes d’oscillation australe El Niño avec une précision croissante, plusieurs mois à l’avance. Un indicateur prédictif clé est le déplacement des alizés du Pacifique et la baisse des températures de surface de l’océan dans la région équatoriale de l’océan Pacifique occidental. Bien que le degré spécifique et la durée des effets puissent légèrement varier, le schéma général des changements dans différents endroits reste constant entre les épisodes El Niño et peut donc être utilisé localement à des fins de planification.

Que peuvent faire les services de santé animale et les services environnementaux pour se préparer et résister au phénomène

El Niño ?

W.B.K: La première étape consiste à examiner les effets des épisodes précédents au niveau local ou régional concerné et à adapter les plans de préparation et d’atténuation aux changements prévus, tels que l’augmentation ou la diminution des précipitations. Cette compréhension des impacts potentiels peut ensuite être utilisée pour élaborer des plans pertinents au niveau local et pour impliquer les agences de premier plan et les parties prenantes de la communauté dans la planification et la préparation, ainsi que pour concevoir des stratégies de communication à l’intention de différents publics. Les activités peuvent consister à garantir la disponibilité des équipements d’intervention et des stocks de fournitures, à assurer une remise à niveau du personnel, à planifier la disponibilité de l’eau ou la lutte contre les inondations, à établir des plans d’urgence pour la disponibilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des chaînes d’approvisionnement, à mettre en place des capacités d’intervention en cas d’apparition d’un foyer ou de mortalité, etc.

Comment pouvons-nous protéger les populations d’animaux sauvages qui ne sont pas soumises à des mesures de contrôle lors d’événements climatiques ?

W.B.K: Lorsque des sécheresses sont prévues, l’accès à l’eau peut rapprocher le bétail et la faune sauvage. Cela a pour effet d’augmenter la transmission de maladies du bétail à la faune sauvage ou de réduire l’accès sécurisé à l’eau pour cette dernière. L’accès à l’eau pour les personnes, le bétail et la faune sauvage peut être sujet de discussions et de planifications en impliquant les parties prenantes et les autorités compétentes. Les changements prévus de la température des océans ont des effets prévisibles sur les populations de poissons et les pêcheries, et entraînent des répercussions sur les stocks de nourriture pour les oiseaux et les mammifères marins. Les quotas de pêche doivent être ajustés pour éviter l’épuisement des stocks de poissons et la famine de la faune sauvage.

Quelles sont les actions du Groupe de travail sur la faune sauvage pour sensibiliser le public aux effets des événements climatiques extrêmes sur la santé de la faune sauvage ?

W.B.K: Le Groupe de travail sur la faune sauvage a publié une alerte précoce concernant le prochain épisode El Niño à l’intention des autorités sanitaires et du grand public. Il conseille l’OMSA, ses Membres et les autres parties intéressées sur demande et en fonction de l’évolution de la situation de la faune sauvage.

En 2003, vous avez inventé l’expression « Une seule santé » pour décrire l’interdépendance entre les écosystèmes, les animaux et les personnes en bonne santé. Comment ce concept a-t-il évolué au cours des vingt dernières années et quelles sont les réalisations qui sous-tendent sa pertinence aujourd’hui ?

W.B.K: L’attention accrue portée au phénomène El Niño est un excellent exemple de la progression de l’approche « Une seule santé » dans différents secteurs qui prennent en compte les conséquences des changements environnementaux sur la santé et le bien-être. Ce concept est devenu un point de départ pour l’élaboration de nombreux programmes et projets aux niveaux local, national et international, afin d’accroître le rapport coût-bénéfice et les avantages connexes. En termes financiers, les investissements réalisés dans le cadre de l’approche « Une seule santé » ont atteint plusieurs dizaines de milliards de dollars (USD) depuis sa création.

À propos du Dr William B. Karesh

Le Dr William B. Karesh est vice-président exécutif chargé de la santé et de la politique à l’EcoHealth Alliance. Il préside le groupe de travail de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) sur les maladies de la faune sauvage ainsi que le groupe de spécialistes de la santé de la faune sauvage de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), un réseau d’experts de la faune sauvage et de la santé dans le monde entier.

Interview – mai 2023

Grâce à la mise en œuvre réussie de mesures de contrôle efficaces, l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) est passée d’une urgence de santé publique de portée internationale à une maladie dont la présence et l’impact sanitaire sont contenus. Diffusée pour la première fois en 2019, une norme révisée sur la maladie a été adoptée par l’Assemblée mondiale des délégués lors de la 90e session générale de l’OMSA.

Couvrant des mises à jour qui incluent les critères de détermination du risque de maladie ainsi que des recommandations pour la surveillance de la maladie et la sécurité du commerce, le nouveau texte adopté représente une avancée significative. Il reflète le travail de l’Organisation qui s’attaque à des questions complexes, établit un consensus entre les Membres et trouve des solutions actualisées et fondées sur la science qui sont bénéfiques à la fois pour la santé animale et la santé humaine.

La révision de la norme a été menée par les commissions spécialisées de l’OMSA. Nous avons interrogé le Dr Cristóbal Zepeda, président de la commission scientifique sur les maladies animales, et le Dr Etienne Bonbon, président de la commission sur les normes sanitaires pour les animaux terrestres.

Quel est l’impact de l’ESB aujourd’hui ?

Cristóbal Zepeda : Au début de l’épidémie d’ESB, à la fin des années 80 et au début des années 90, la majorité des cas ont été détectés dans quelques pays, principalement en Europe. Aujourd’hui, l’incidence de l’ESB est tombée à presque zéro, car la plupart des pays ont mis en œuvre des mesures visant à éviter le recyclage des matériaux à risque spécifiés (MRS).

Etienne Bonbon : Dans le passé, l’incertitude entourant l’épidémiologie de l’ESB justifiait un niveau de précaution important dans la gestion de la maladie. Aujourd’hui, son incidence quasi-nulle dans le monde minimise le risque de maladie et exige un niveau de précaution différent pour faire face à un nouveau scénario.

Comment s’explique la révision de la norme relative à l’ESB ?

C.Z. : La norme sur l’ESB a été mise à jour afin de l’aligner sur les connaissances scientifiques actuelles et sur un contexte épidémiologique en évolution. Plusieurs changements ont été proposés. Le premier couvre la nécessité d’une évaluation complète du risque de maladie, y compris les évaluations d’entrée et d’exposition, afin de déterminer le statut de risque d’un pays ou d’une zone. La seconde permet de simplifier la surveillance pour mieux coller à la réalité du terrain, tout en veillant à ce que les pays mettent en place des exigences sanitaires minimales. En effet, le coût de la mise en œuvre d’un système de surveillance ponctuelle est important et certains pays dont le cheptel bovin est peu important ne peuvent tout simplement pas se conformer à de telles exigences. Nous avons élaboré des lignes directrices pour aider les pays à passer à ce nouveau système. Le dernier changement important est le retrait de l’ESB atypique de la liste des maladies nécessitant une notification obligatoire à l’OMAH. L’ESB atypique survient spontanément dans les populations bovines à un taux très faible. En outre, la seule preuve d’un recyclage potentiel des matériels à risque spécifiés a été trouvée dans des conditions expérimentales qu’il serait extrêmement improbable de reproduire dans des conditions de terrain.

E.B. : En ce qui concerne les changements apportés par la norme révisée sur l’ESB, il est important de noter que l’ESB atypique a été retirée de la liste parce qu’elle s’est avérée être une maladie très rare et sporadique, sans impact significatif sur la santé animale ou la santé publique.

ESB classique versus ESB atypique

Il convient de distinguer ces deux formes, ou souches :

L’ESB classique survient via la consommation d’aliments contaminés (voir la section « Transmission et propagation »). Alors que l’ESB classique représentait une menace importante dans les années 90, le nombre de cas observés a nettement diminué ces dernières années, à la suite de l’application de mesures de contrôle efficaces. On estime actuellement que son niveau est extrêmement faible (nombre de cas proche de zéro).

L’ESB atypique désigne des formes sporadiques et naturelles de la maladie. Elle surviendrait au sein de toutes les populations bovines, à une fréquence très basse et a uniquement été identifiée chez les bovins âgés, à la suite de la conduite d’une surveillance intensive. Au début des années 2000, des prions atypiques à l’origine de l’ESB atypique ont été identifiés au terme d’une surveillance accrue des encéphalopathies spongiformes transmissibles. Le nombre de cas d’ESB atypique est négligeable. En effet, si à ce jour, il n’y a aucune preuve que l’ESB atypique soit transmissible, le recyclage de l’agent ESB atypique n’est pas exclu, et par conséquent, des mesures de gestion du risque d’exposition dans la chaîne alimentaire continuent d’être recommandées, à titre préventif. Pour plus de détails, consulter WAHIS.

Quels ont été les défis à relever en cours de route ?

C.Z. : L’OMSA dispose d’une procédure de reconnaissance officielle du statut de risque d’ESB. Dans le cadre de la révision de cette norme, nous avons dû nous assurer que les membres ayant déjà un statut officiel de risque d’ESB resteraient conformes à la norme ESB révisée. Cela a impliqué un travail important d’évaluation rétrospective des dossiers soumis par ces membres, en particulier ceux qui ont été reconnus sur la base d’une évaluation d’entrée négligeable et non d’une évaluation d’exposition négligeable.

E.B. : L’OMSA s’efforce de trouver un consensus parmi ses membres. Le résultat obtenu avec la norme sur l’ESB est le fruit d’un processus en plusieurs étapes qui a impliqué de nombreuses discussions d’experts, des consultations approfondies avec les membres et même une première discussion avec l’Assemblée l’année dernière. Il montre comment les différents organes de gouvernance fonctionnent au sein de l’Organisation et souligne également le rôle des commissions spécialisées dans le processus. Ces commissions jouent un rôle clé en veillant à ce que les normes soient scientifiquement fondées et en établissant une compréhension commune par le biais d’une consultation avec les membres.

La nouvelle norme sur l’ESB aura-t-elle un impact sur le niveau de surveillance de la maladie ?

C.Z. : Les normes internationales de l’OMSA relatives à la surveillance des maladies animales – y compris l’ESB – sont essentielles pour déterminer l’absence, la présence et la distribution des maladies animales et des risques qui y sont liés, ainsi que pour détecter les maladies émergentes le plus tôt possible. Dans le contexte épidémiologique actuel de cette maladie, la nécessité de modifier la norme s’est fait de plus en plus sentir parmi les membres.

E.B. : La simplification justifiée et la réduction des coûts des méthodes de surveillance n’entraîneront pas une diminution de leur efficacité. Au contraire, ce système plus flexible basé sur un dépistage clinique sur le terrain reflète les informations scientifiques actuelles et répond à une diversité de besoins dans les pays.

Quel sera l’impact de cette nouvelle norme sur le commerce international ?

C.Z. : Les modifications apportées aux exigences en matière de surveillance inciteront les pays qui n’ont pas obtenu de statut officiel de risque à en faire la demande. En retirant l’ESB atypique de la liste des maladies, les pays n’imposeront pas de restrictions commerciales injustifiées.

E.B. : Avec l’adoption de la norme révisée, les avantages seront bien plus importants que les risques d’introduction ou d’émergence de maladies. Si elle est bien appliquée, l’accès au commerce sera facilité, ce qui accélérera le développement économique, la sécurité alimentaire sera améliorée et la probabilité de nouveaux cas d’ESB continuera à diminuer.

L’interview a été éditée et condensée pour plus de clarté et de longueur.

En savoir plus

-

l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)

Élaborées en collaboration avec les Membres et les experts de la filière équine, trois normes sont actualisées pour lutter contre les menaces de maladies et répondre aux besoins pratiques des concours hippiques internationaux.

Les chevaux de sport et de compétition sont des voyageurs internationaux chevronnés, qui vont d’une compétition à l’autre dans le monde entier. Toutefois, lorsqu’ils sont en transit, nombre d’entre eux peuvent se retrouver bloqués à la frontière. Les normes internationales visent à protéger la santé des chevaux de sport ainsi que celle des populations équines des pays contre la transmission de maladies par-delà les frontières. Les contrôles aux frontières sont susceptibles d’empêcher les chevaux de sport d’arriver à temps à leurs compétitions. Les vétérinaires et les agents des douanes s’efforcent de trouver une approche adaptée, soucieux de respecter les normes qui réduisent les risques de maladie, et de tenir compte des besoins pratiques des sports équestres internationaux.

Saisissant cette occasion de soutenir ses Membres, l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) s’est associée à la filière équine, afin de trouver de nouvelles solutions et d’assurer la sécurité et le déplacement en toute sérénité des chevaux de course et de sport. L’OMSA travaille avec la Confédération internationale des sports hippiques (IHSC) depuis 2017 dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP). L’OMSA et l’IHSC partagent tous deux des objectifs clairs visant à améliorer la santé et le bien-être des chevaux, à savoir, atténuer le risque de propagation mondiale des maladies infectieuses équines et minimiser les restrictions de déplacements des chevaux de compétition. Cette collaboration a permis d’obtenir de nombreux résultats notables, dont un grand nombre d’activités qui ont permis d’actualiser trois normes de santé animale, portant notamment sur la grippe équine, la métrite contagieuse équine et la piroplasmose équine, qui ont été présentées pour adoption lors de la 90ème Session générale de l’OMSA.

Les normes internationales de l’OMSA reposent sur des données scientifiques, et la filière équine a accepté de contribuer financièrement à l’amélioration globale de la qualité et de la précision des normes relatives aux chevaux. Il s’agit notamment de financer la recherche scientifique sur les maladies des chevaux affectant les échanges commerciaux internationaux. Par exemple, dans le cadre d’une étude financée par le partenariat IHSC-OMSA, un laboratoire de référence de l’OMSA a procédé à une évaluation des protocoles de vaccination des chevaux contre la grippe équine avant les déplacements internationaux. La filière équine dispose de nombreux programmes de vaccination contre ce virus, et cette évaluation visait à harmoniser les programmes actuels de vaccination contre la grippe équine sur la base de preuves scientifiques. Cela permet de protéger les chevaux transportés et d’éviter des périodes d’attente injustifiées à leur arrivée à destination. Au cours de cette évaluation, on a même pu constater que l’esprit de collaboration s’étendait jusqu’au niveau local. Des vétérinaires équins privés ont collecté et envoyé les échantillons nécessaires à la recherche et ont travaillé avec un laboratoire de recherche public. Sur la base des résultats de cette étude, le protocole de vaccination pour les déplacements internationaux de chevaux a été actualisé dans la norme relative à la grippe équine.

La filière équine privée partout dans le monde a également bénéficié de ce partenariat, puisque l’OMSA a fait bénéficier l’IHSC de son expertise en tant qu’autorité internationale en matière de santé animale pour élaborer avec elle des outils répondant aux besoins pratiques des sports équestres. En associant des experts en maladies animales et en sports équestres, l’IHSC et l’OMSA ont mis au point deux outils destinés à faciliter les déplacements internationaux des chevaux de compétition, en s’appuyant sur les concepts de zonage et de compartimentation. Le premier, le Cadre « Chevaux de haute performance à statut sanitaire élevé » (HHP), harmonise les exigences en matière d’importation et simplifie le processus de certification pour les déplacements temporaires de chevaux. Pour le second, il s’agit de lignes directrices destinées à aider les Membres à établir des Zones indemnes de maladies des équidés (EDFZ). Cette approche axée sur les risques peut être mise en œuvre par les Membres lorsqu’ils planifient une compétition internationale de sport équestre. L’établissement d’une zone indemne de maladies des équidés permet d’atténuer à l’avance les risques de maladies dans la zone, et les chevaux peuvent entrer dans la zone et en sortir en toute sécurité, sans que leur état sanitaire ne soit compromis. Cela permet d’alléger la charge de travail des agents des douanes et des personnels vétérinaires lors des déplacements internationaux de chevaux.

Le PPP s’est en outre penché sur les déplacements temporaires de chevaux au niveau régional. Une série de réunions conjointes OMSA-IHSC ont été organisées entre 2017 et 2019, impliquant des parties prenantes telles que les autorités vétérinaires, les autorités douanières, les représentants du secteur vétérinaire privé et la filière équine. Ces experts ont pu discuter des obstacles à l’entrée et à la sortie des chevaux de compétition aux frontières, et élaborer des plans d’action pour surmonter les difficultés propres à leurs régions et aux contextes de chaque pays. Ces activités ont permis d’actualiser d’autres normes, notamment celles relatives à la métrite contagieuse équine et à la piroplasmose équine.

Mais les effets positifs de ce PPP ne s’arrêtent pas là. Ces ateliers ont également permis de créer des réseaux entre les fonctions publiques et privées au niveau régional, ce qui a abouti à d’autres collaborations contribuant à résoudre les défis régionaux à venir. En 2020, un foyer de peste équine a été signalé pour la première fois en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, qui en a informé le Système mondial d’information zoosanitaire (WAHIS). Réagissant rapidement, l’OMSA et l’IHSC ont apporté un soutien ciblé en créant du matériel de communication dédié et en organisant une série de séminaires en ligne. Le PPP a permis de développer et de renforcer les capacités des vétérinaires et de la filière équine locale qui s’efforcent de contrôler et d’éradiquer la maladie. En outre, tout au long de l’épidémie, l’OMSA et l’IHSC ont collaboré pour renforcer les capacités des laboratoires de la région en promouvant et en finançant des tests de compétence, ce qui a permis de s’assurer que les différents laboratoires respectaient les normes, et que le personnel et l’équipement étaient capables de traiter et d’analyser correctement les échantillons prélevés pour lutter contre la maladie. Depuis l’apparition de l’épidémie, et en partie grâce à la collaboration fructueuse entre la filière équine, le secteur public de la santé vétérinaire et la Thaïlande, cette dernière a retrouvé son statut officiel de pays indemne de peste équine depuis mars 2022.

Le partenariat public-privé entre l’OMSA et l’IHSC a été riche en résultats bénéfiques pour toutes les parties, et a eu des effets positifs en cascade au niveau des autorités vétérinaires, des Membres et de la filière équine privée au plan national. Lorsque différents secteurs unissent leurs forces dans le but commun d’améliorer la santé animale à l’échelle mondiale, les résultats sont indiscutables. L’OMSA s’appuie sur ces partenariats, sachant que nos activités ne peuvent fonctionner et évoluer sans un échange continu d’informations et de ressources. Grâce à la science, l’OMSA et ses partenaires ont pu actualiser les normes internationales afin de garantir la sécurité et la santé des chevaux de compétition et de veiller à améliorer les contrôles aux frontières, à les rendre plus efficaces et à les soumettre à des approches scientifiques. Ce modèle est prometteur quant à de futurs partenariats, et permettra à l’OMSA de renforcer ses liens avec les parties prenantes du secteur privé sur d’autres défis majeurs en matière de santé et de bien-être des animaux. Car la santé animale ne doit pas être l’affaire d’un seul secteur. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons garantir à tous une meilleure santé pour les années à avenir.

Les vaccins vétérinaires, lorsqu’ils sont utilisés en conjonction avec d’autres mesures sanitaires, se sont révélés être de puissants outils pour la prévention, le contrôle et même l’élimination des maladies animales. La PPR et la rage transmise par les chiens ont fait l’objet d’efforts de vaccination dans le monde entier. Bien que la plupart des pays touchés mettent en œuvre la vaccination officielle pour lutter contre ces maladies, des problèmes subsistent, tels que l’utilisation inappropriée et la mauvaise qualité des vaccins. Le rapport sur la situation mondiale de la santé animale présenté lors de la 90e session générale de l’OMSA décrit la situation actuelle et fournit une analyse de ces tendances, sur la base des rapports de vaccination officielle établis par les membres.

Mise en œuvre de la vaccination contre la PPR dans les zones pastorales reculées

La PPR est une maladie virale du bétail qui peut décimer des troupeaux entiers de moutons et de chèvres. Aujourd’hui, elle menace encore 80 % de la population mondiale d’ovins et de caprins. Par conséquent, elle met en péril les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire de quelque 300 millions de familles rurales dans le monde qui dépendent de la production de petits ruminants. L’éradication de la PPR par la vaccination et d’autres mesures appropriées permettrait non seulement de garantir la santé et le bien-être des animaux, mais aussi d’améliorer les conditions de vie des agriculteurs, dont beaucoup sont des femmes.

De 2005 à 2022, une moyenne annuelle de 70 % des membres touchés par la PPR ont fait état d’une vaccination officielle contre la maladie. Au cours de la période 2005-2022, une tendance stable a été observée, avec un pic en 2015 (82 % des membres touchés).

Dans le cadre du projet PRAPS (Projet régional d’appui au pastoralisme dans le Sahel), six pays de la région du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, ont participé à une initiative ambitieuse visant à lutter contre la PPR dans la région. Des résultats notables ont été observés en matière de vaccination contre la PPR. Entre 2016 et 2022, un nombre impressionnant de 188 millions de doses de vaccin contre la PPR ont été distribuées aux pays du PRAPS et, pour la seule année 2022, 32,2 millions de doses ont été livrées. L’utilisation de la banque de vaccins contre la PPR de l’OMSA a été déterminante pour soutenir la fourniture de grandes quantités de vaccins de qualité.

Bien que des progrès significatifs aient été réalisés en matière de vaccination contre la PPR dans la région du Sahel, un certain nombre de défis restent à relever. L’identification des petits ruminants, l’efficacité des vaccinations, le contrôle de la qualité des vaccins et les contraintes en matière de ressources humaines, notamment le manque de formation et de personnel, constituent des obstacles importants à la lutte contre la propagation de la PPR et à la réalisation des objectifs de contrôle à long terme dans la région du Sahel. Les leçons tirées sont prises en compte dans les prochaines phases du projet.

En relevant ces défis, nous pouvons nous efforcer d’éradiquer la PPR à l’échelle mondiale, en garantissant la protection des populations de petits ruminants, les moyens de subsistance des agriculteurs et l’avenir du pastoralisme.

Combattre la rage à la source

Outre les maladies du bétail, les zoonoses font également l’objet de campagnes de vaccination. La rage, une maladie mortelle dont le taux de mortalité est proche de 100 % chez l’humain comme chez l’animal, continue de représenter une menace mondiale, causant la mort d’environ 59 000 personnes chaque année. Les chiens étant les principaux porteurs de cette zoonose dévastatrice, un contrôle et une élimination efficaces de la rage nécessitent de s’attaquer à sa cause première chez les animaux. La rage transmise par les chiens est donc au cœur des campagnes de vaccination. Entre 2005 et 2022, 78 % en moyenne des Membres de l’OMSA touchés par la rage ont déclaré avoir vacciné officiellement leurs chiens contre la rage. Toutefois, le pourcentage de pays mettant en œuvre des mesures de contrôle de la rage a progressivement diminué, passant de 85 % à 62 % au cours de cette période.

Afin de soutenir l’objectif de zéro décès humain dû à la rage canine et de suivre l’utilisation des vaccins vétérinaires, le Forum United Against Rabies, hébergé par l’OMSA au nom de la Tripartite, a élaboré un document complet intitulé « Éléments de données minimales », qui constitue une ressource vitale pour le suivi des progrès réalisés dans le cadre de l’ambitieux plan stratégique mondial « Zéro d’ici 2030 ». Ce document propose notamment des éléments de données essentiels que les pays doivent collecter et soumettre avec diligence à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et à l’OMSA. En harmonisant les pratiques en matière de données, les pays peuvent contribuer efficacement à la lutte mondiale contre la rage et suivre les progrès de la couverture vaccinale.

Renforcer les tendances en matière de vaccination pour mieux lutter contre les maladies animales

L’OMSA a développé des stratégies globales qui ont encouragé les pays à mettre en œuvre des programmes de vaccination contre la PPR et la rage canine. Grâce à ces initiatives et à des partenariats stratégiques, l’OMSA fournit à ses Membres une expertise technique et des conseils sur la mise en œuvre de stratégies de vaccination efficaces. En diffusant des connaissances, en facilitant le partage d’informations et en aidant les pays à accéder aux vaccins par le biais d’initiatives telles que les banques de vaccins, l’OMSA a contribué de manière significative à l’amélioration des efforts de contrôle des maladies dans le monde entier. La mise en œuvre de stratégies globales de lutte contre les maladies favorise également la collaboration entre les pays, les encourageant à s’attaquer collectivement aux maladies animales et à préserver la santé humaine et animale.

Il est impératif d’agir ensemble pour prévenir la propagation des maladies animales transfrontalières et limiter leurs effets sur les moyens de subsistance et les économies. Travaillons ensemble pour débarrasser le monde de la rage et de la PPR transmises par les chiens.

Plus de 500 millions d’oiseaux sont morts de la grippe aviaire depuis 2005. Cette maladie aviaire mortelle a des conséquences dévastatrices sur la santé des oiseaux domestiques et sauvages, ainsi que sur la biodiversité et les moyens de subsistance. Récemment, la propagation mondiale de la grippe aviaire a suscité une inquiétude croissante, avec un nombre sans précédent de foyers atteignant de nouvelles régions géographiques, des mortalités inhabituelles chez les oiseaux sauvages, ainsi qu’un nombre croissant de cas chez les mammifères. Malgré les efforts déployés par les pays pour mettre en œuvre des mesures de surveillance, de prévention et de contrôle strictes, telles que le contrôle des mouvements, le renforcement de la biosécurité et l’abattage sanitaire, la grippe aviaire continue de susciter l’inquiétude au sein de la communauté internationale.

Vers un changement de paradigme dans les mesures actuelles contre la grippe aviaire ?

L’étendue et la gravité de la situation exigent l’évaluation des stratégies existantes pour contenir la maladie et soulèvent de multiples questions. Quelles sont les lacunes des stratégies actuelles de lutte contre la maladie ? Comment peut-on mieux les adapter aux différents contextes et situations ? Faut-il repenser le mode d’élevage de certaines espèces de volailles ? Comment pouvons-nous assurer une détection précoce des foyers ? Quelles options de contrôle complémentaires seraient nécessaires au niveau national et régional ? La généralisation de la vaccination des oiseaux serait-elle une solution durable ? Comment le commerce des volailles et des produits à base de volaille peut-il se dérouler en toute sécurité en présence d’une vaccination ? Comment optimiser l’allocation des ressources ?

Pour répondre aux questions stratégiques et aux défis qui empêchent les pays de progresser vers un contrôle mondial de la maladie, l’OMSA organisera son tout premier Forum sur la santé animale consacré à ce sujet les 22 et 23 mai, dans le cadre de la 90e Session générale. Le Forum introduira le Thème technique comme fil conducteur et offrira une occasion unique de faire le point sur les stratégies passées et actuelles et d’explorer d’autres options de gestion des risques, plus adaptées à l’évolution de la situation actuelle. Il s’agira également de convenir d’alternatives appropriées, fondées sur des données scientifiques, pour la surveillance et le contrôle de la maladie, afin d’en réduire l’impact.

L’évolution de la maladie suscite de nouvelles inquiétudes

Ces dernières années, un éventail sans précédent et plus large de souches virales est apparu, entraînant une nouvelle évolution des virus et créant ainsi un paysage épidémiologique difficile. Historiquement, la forme la plus grave de la maladie chez les volailles, l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), se propageait principalement d’une exploitation à l’autre, tandis que l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) circulait principalement parmi les oiseaux sauvages, restant souvent asymptomatique dans ces populations d’oiseaux. Aujourd’hui, nous observons une menace persistante d’empiétement de l’IAHP sur les oiseaux sauvages, qui peuvent transporter les virus de la maladie sur de longues distances et au-delà des frontières nationales. L’influenza aviaire s’est donc rapidement propagée à de nouvelles régions, en particulier en Amérique centrale et en Amérique du Sud, où la maladie n’avait pas été détectée depuis 20 ans. Dans cette région, 10 pays ont signalé la maladie à l’OMSA. Au niveau mondial, 74 pays et territoires ont notifié des foyers d’influenza aviaire depuis octobre 2021 ; cette vaste propagation géographique ne s’inscrit pas dans un contexte historique antérieur.

Au-delà du nombre croissant de cas identifiés chez les volailles et les oiseaux sauvages ces dernières années, l’influenza aviaire est désormais signalée chez les mammifères sauvages et captifs. Des cas récents chez la loutre, le renard et le vison ont suscité des inquiétudes chez les animaux et en matière de santé publique quant au risque que les virus s’adaptent davantage aux mammifères et à ce que cela signifie pour les humains.

Des cas humains sporadiques mais graves ont également été observés. Bien que la transmission des oiseaux aux humains soit rare et résulte d’une exposition répétée à des oiseaux infectés, le risque de pandémie demeure.

Construire une réponse commune efficace

La grippe aviaire constitue une menace sérieuse pour la santé mondiale, les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la biodiversité. Bien que des efforts considérables aient été déployés pour prévenir et contrôler sa propagation, il reste encore beaucoup à faire. L’évolution de l’épidémiologie de la maladie au cours des deux dernières années a mis à mal l’utilisation de l’abattage sanitaire comme principale mesure de contrôle. Alors que nous recherchons des pratiques de production plus durables, nous devons explorer collectivement d’autres méthodes de contrôle de la maladie, afin de prévenir et d’atténuer la maladie et, par conséquent, d’éviter de détruire autant d’animaux alors que la sécurité alimentaire devient une question cruciale pour beaucoup.

Ces défis stratégiques seront largement débattus lors du prochain forum sur la santé animale consacré à l’influenza aviaire. En particulier, les thèmes de la surveillance, des stratégies de contrôle des maladies, des moyens de garantir un commerce international sûr et équitable des volailles et de leurs produits et de la coordination régionale et mondiale seront débattus.

Ces discussions importantes aboutiront à l’élaboration de recommandations internationales et constitueront une base solide pour la refonte de la stratégie mondiale OMSA/FAO sur l’influenza aviaire hautement pathogène élaborée sous l’égide du programme GF-TADs.

Nous devons veiller à ce que les pays puissent répondre à cette menace sanitaire majeure dans un cadre commun et à ce que leurs gouvernements soient prêts à mobiliser des ressources suffisantes pour lutter contre la grippe aviaire. Il sera essentiel de prendre des mesures appropriées pour garantir un avenir plus sûr et plus sain pour tous.

Pour suivre les discussions, connectez-vous à notre forum sur la santé animale :

Lundi 22 mai

- 9h00 – Session 1 – Renseignements sur la grippe aviaire : Surveillance et contrôle pour la détection précoce et la prévention

- 14h30 – Session 2 – Réponse : Stratégies de lutte contre la maladie pour une réponse rapide et la continuité des activités. Le rôle de la vaccination

- 15h30 – Session 3 – Résilience : Normes internationales pour faciliter la sécurité du commerce international

Mardi 23 mai

- 9h00 – Session 4 – Stratégie mondiale coordonnée pour le contrôle progressif de l’influenza aviaire

Plus d'informations

-

Portail sur la grippe aviaire

-

Forum de la santé animale

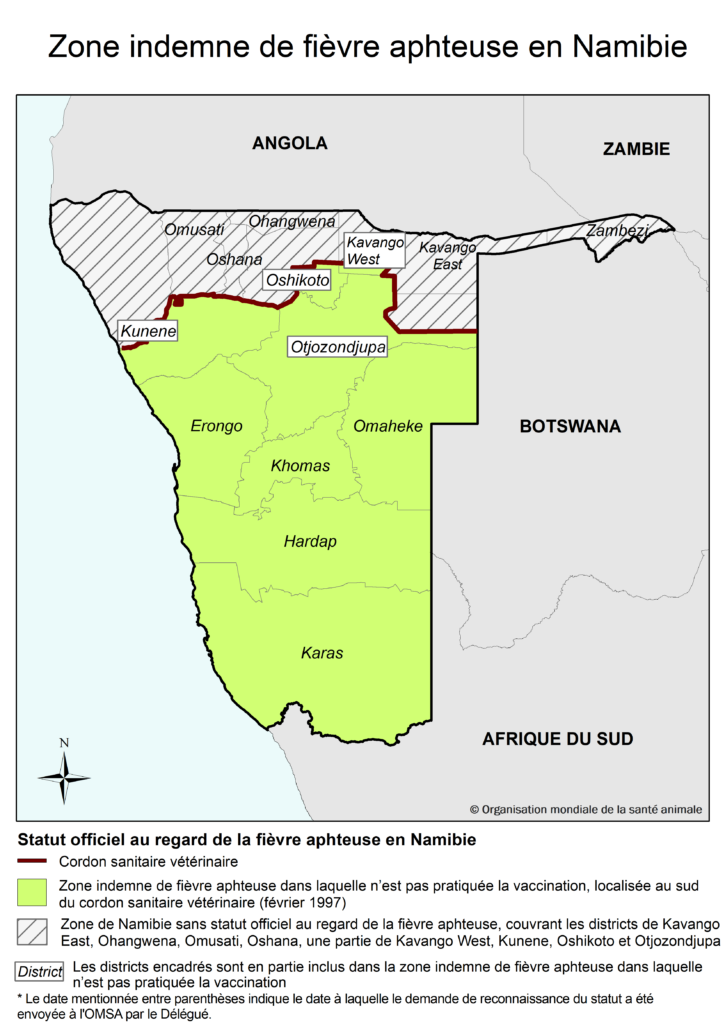

Le développement de la Namibie est profondément ancré dans la filière agricole. 90 % des terres sont adaptées à l’élevage. De ce fait, une grande partie de la population rurale du pays dépend de cette activité pour la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance et le bien-être économique. La population d’animaux d’élevage est estimée à environ 2 millions de têtes de bétail, 2,5 millions d’ovins, 1,8 millions de caprins et 17 000 cochons. La production animale représente donc un moteur de croissance économique, qui contribue fortement au PIB local.

Les maladies transfrontalières, telles que la fièvre aphteuse peuvent porter atteinte aux échanges commerciaux internationaux de bétail et plus largement, bouleverser la position qu’occupe un pays au sein du marché mondial en rendant les exportations de viande difficiles. Aggravés par la sécheresse qui impacte une agriculture qui a besoin de pluie et poussant les pasteurs nomades à rechercher des zones plus favorables pour faire paître le bétail, les changements imprévisibles que subit le pays en matière de maladies ont depuis longtemps mis l’économie de la Namibie sous tension.

Fortement dépendante des exportations d’animaux et de leurs produits, l’économie de la Namibie est vulnérable à la fièvre aphteuse, dont les foyers peuvent provoquer de sévères pertes de production et amener à de fortes interruptions des échanges commerciaux de bétail. Il est toutefois possible de prévenir cette maladie en mettant en œuvre des mesures sanitaires efficaces visant à empêcher l’introduction du virus au sein de la population animale. Une détection précoce et un solide système de réponse sont tout aussi importants car ils permettent de contenir et d’éradiquer les foyers efficacement.

La situation zoosanitaire générale de la Namibie est également configurée par sa position géographique, du fait qu’elle partage ses frontières avec des pays et des zones qui ne sont pas indemnes de fièvre aphteuse. Il est possible que des éleveurs faisant paître le bétail de la famille se déplacent dans des zones où peuvent se trouver des buffles sauvages posant ainsi de sérieux problèmes pour le contrôle des maladies animales transfrontalières ainsi que pour la réglementation des flux transfrontaliers de marchandises. Ce type de mouvements a, par le passé, provoqué des foyers de péripneumonie contagieuse bovine et de fièvre aphteuse chez des animaux retournant en Namibie.

Contenir les maladies infectieuses

Il existe plusieurs façons de contrôler les maladies endémiques. L’approche par zonage en est une. Le zonage est une mesure présentée dans les Normes de l’OMSA, permettant à un pays de concentrer ses ressources dans une zone géographique définie au sein de laquelle le contrôle et l’éradication de la maladie sont réalisables. Une extension progressive de la zone indemne de la maladie peut aboutir à l’éradication de la maladie sur l’ensemble du territoire.

Arriver à obtenir le statut officiel indemne d’une maladie à l’échelon national devrait constituer l’objectif ultime des pays. Toutefois, compte tenu de la difficulté à atteindre un tel objectif , il y a certains bénéfices indéniables à établir et conserver une sous-population ayant un statut sanitaire spécifique au sein du territoire national, non seulement pour la prévention et le contrôle d’une maladie mais également à des fins d’échanges commerciaux internationaux.

La fièvre aphteuse a été pour l’OMSA la toute première opportunité d’établir une liste de pays devant être officiellement reconnus comme étant indemnes de la maladie, soit sur la totalité de leur territoire, soit dans des zones définies. La Namibie a mis en place un zonage depuis 1964 et a été l’un des premiers pays à se voir accorder un statut de zone indemne de fièvre aphteuse sans vaccination en 1997. De plus, la Namibie a été en mesure de réussir à garantir et à conserver cette zone indemne depuis cette reconnaissance officielle par l’OMSA, en dépit des foyers qui ont continué à sévir dans le reste du pays.

Les bénéfices des normes de l’OMSA pour le commerce international

La Docteure Anja Boshoff-De Witt travaille au sein du Conseil national de la viande (National Meat Board), organisme de réglementation facilitant les exportations de bétail, de viande et de produits transformés à base de viande en Namibie. Elle considère que transposer les normes zoosanitaires en actions concrètes peut contribuer à créer des solutions pouvant améliorer les moyens de subsistance et réduire la pauvreté.

La mise en œuvre des normes internationales de l’OMSA en Namibie a offert un soutien très appréciable en faveur de la croissance économique. La Namibie est tournée vers l’exportation ce qui rend essentiel pour ce pays de se conformer à ces recommandations.

Dre Anja Boshoff-De Witt, Responsable des normes sur la viande, Meat Board of Namibia

Les normes de l’OMSA constituent un langage commun permettant d’arriver à une compréhension et une confiance entre les pays. La mise en œuvre de ces normes tout au long de la chaîne de production et d’approvisionnement est essentielle pour élaborer des systèmes d’assurance nationaux qui réduisent au maximum les risques potentiels liés aux marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux et auxquels sont confrontés la vie ou la santé des hommes ou des animaux dans les pays importateurs.

Pour citer un exemple concret, démontrer l’absence de fièvre aphteuse sur la base des normes internationales et la reconnaissance officielle d’un statut indemne par l’Organisation ont facilité les négociations de la Namibie avec les partenaires commerciaux intéressés par les animaux d’élevage et leur viande, favorisant également une relation de confiance mutuelle. En mettant en œuvre ces normes, la Namibie a connu des avancées rapides en matière d’amélioration de la santé animale et d’échanges de bétail sécurisés. Les exportations de viande de bœuf en provenance de la Namibie se sont élargies pour atteindre l’Union européenne, la Norvège, la République populaire de Chine, l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni et les États-Unis d’Amérique. Les producteurs de bétail implantés dans la zone indemne de fièvre aphteuse ont également vu de nouvelles perspectives s’ouvrir à eux : la possibilité d’avoir accès au marché international et obtenir ainsi des prix plus élevés pour leur bétail est un gros atout pour augmenter les revenus de leurs familles.

Le bétail provenant de « zones infectées par la fièvre aphteuse ou de zones de protection » ne peut pas être déplacé vers la zone indemne de fièvre aphteuse en Namibie. Les produits issus du bétail peuvent sortir de ces zones pour entrer dans la zone indemne s’ils sont préparés/transformés conformément aux normes de l’OMSA. Ceci comprend la mise en place d’échanges commerciaux portant sur les produits de base concernant les mouvements de la viande de bœuf fraîche.

Aujourd’hui, la Namibie est bien partie pour se positionner dans le marché mondial de la viande. Le pays se place au 29e et 35e rang des principaux pays exportateurs de viande de bœuf , respectivement pour la viande de bœuf fraîche et surgelée et elle fournit 1,4 % des exportations mondiales de moutons et de chèvres. Ce fut aussi le premier pays du continent africain à pénétrer le lucratif marché américain après y avoir expédié 25 tonnes de viande de bœuf à Philadelphie début 2020.

À l’avenir, la Namibie est déterminée à continuer à utiliser les normes de l’OMSA afin d’améliorer la santé animale et à favoriser des échanges commerciaux internationaux sécurisés. Un objectif majeur consiste à améliorer la situation zoosanitaire dans des zones encore à risque au regard de la fièvre aphteuse, – soit en s’attaquant au problème posé par sa frontière poreuse, soit en établissant davantage de zones pouvant parvenir à une absence de la maladie.

En 2015, la Namibie a connu l’un des pires foyers de fièvre aphteuse dans la zone de protection qui a demandé pratiquement un an et 13 millions de dollars pour son éradication. Les normes de l’OMSA sur le zonage ont aidé à face faire au foyer et à remettre le pays en état. Cet événement représente à la fois une leçon et un avertissement : les normes de santé animale contribuent à traiter les problèmes zoosanitaires, à déverrouiller le potentiel économique et l’accès aux échanges commerciaux garantissant ainsi un avenir meilleur pour chacun. Adapter ces normes aux législations nationales et investir dans leur mise en œuvre sont la clef pour arriver à dynamiser la situation sanitaire et le statut commercial d’un pays.